コンピュータの主要な5大機能

| 制御装置 | 他の4つの装置を協調して動作させる装置。全体をコントロールする。 |

| 演算装置 | 計算をする装置。 |

| 記憶装置 | 動作速度(クノック周波数)で性能を表す |

| 入力装置 | キーボード、マウス… |

| 出力装置 | ディスプレイ、プリンタ… |

CPUは何?

CPUは装置(ハードウェア)です!Central Processing Unit(中央演算処理装置)という正式名称

CPUは「制御装置」と「演算装置」を合わせた部分で、コンピュータの中心的な処理を担う装置です。

- 制御装置と演算装置

- CPUの値は一度に処理できるデータ量

CPUは何をしてる?

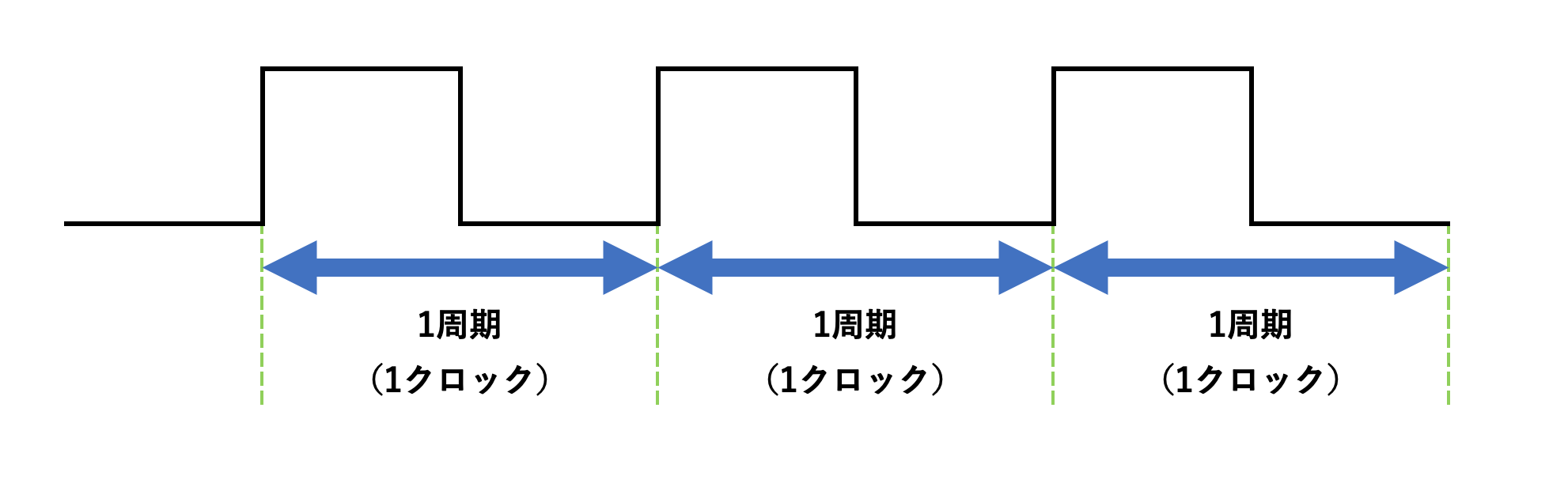

クノック周波数

- CPUの性能を示す

- 1秒間に繰り返すクロックの回数

MIPS

- Million Instructions Per Second

- 1秒間に実行できる命令の数

ベンチマークテスト

利用者の体感に即した「性能の目安」を測定するものです。

マルチコアプロセッサ

- 見かけは1個のCPUなのに、内部には複数のCPUがある

- デュアルコア…コアが2つ

- クアッドコア…コアが4つ

ターボブースト

特定コアの動作周波数を規格よりも引き上げること。

スループット

単位時間当たりに処理される仕事の量

<影響>

- CPUのクロック周波数

- ハードディスクの回転数

- OS

スプーリング

- スプーリングはスループットを向上させる

- 例)処理の遅いプリンタの出力に合わせてデータを転送 … 遊休時間が生じる

↓

出力データを補助記憶装置へ転送 … すぐに次の処理に移れる

GPU

CPUに変わって画像の処理を行う

記憶装置

記憶装置は主記憶装置と補助記憶装置に別れます。CPUが直接読み書きできるのが主記憶装置、できないのが補助記憶装置です。

- 主記憶装置…直接読み書きできる。電源落とすと、記憶内容が消えてしまう(揮発性)。

- 補助記憶装置…直接読み書きできない。

メモリとは

簡単に言えば、メモリはコンピューターの「作業机」 のようなもので、必要なデータを一時的に広げて作業し、処理が終われば片付けられる場所です。

メモリの物理的な仕組み

- 青 (A0~A9) → メモリのアドレス(番地)を指定するための信号線

- 緑 (D0~D7) → メモリにデータを書き込んだり、読み出したりするための信号線

- オレンジ (RD/WR) → 読み書きを制御する信号線

- 赤 (VCC) → メモリの電源(通常は +5V)

- 黒 (GND) → 電源の基準(0V)

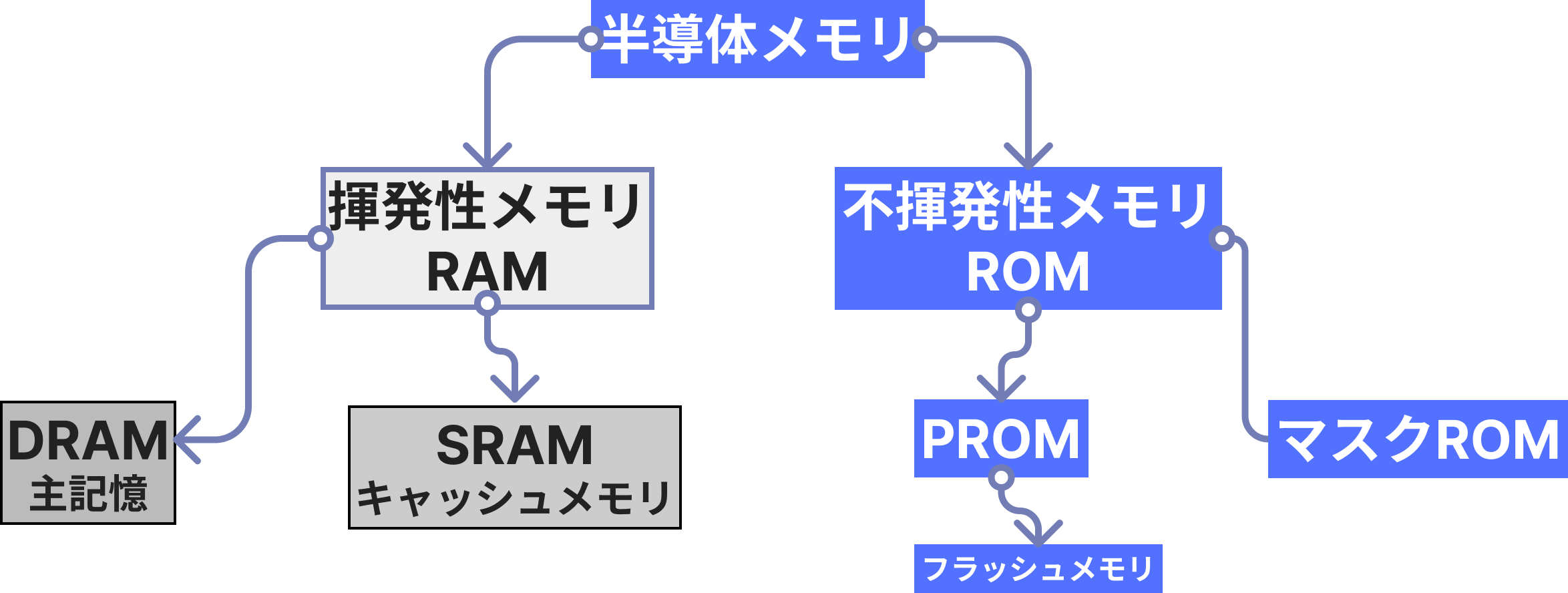

コンピューターのメモリは、データを一時的に保存して処理するための重要な部品です。メモリには主に RAM(ランダムアクセスメモリ) と ROM(リードオンリーメモリ) があります。RAM は電源を切るとデータが消える一方で、ROM は電源を切っても内容が保持されます。

仮想メモリとは

仮想メモリは 「RAMの代わりになる一時的なストレージ」 であり、メモリが足りないときの 補助的な役割 を果たします。

仮想メモリの設定確認方法

記憶装置の階層化

記憶装置は容量が小さいほど高速で、容量が大きくなるほど低速になります。

| 高速 | 低速 | |

| CPU内部の記憶装置(レジスタ) | 主記憶装置 | 補助記憶装置 |

各記憶装置間の処理速度の差で、CPUは待たされることになります。そこで間にキャッシュメモリ、ディスクキャッシュという装置を設置します。

CPU→キャッシュメモリ→主記憶装置→ディスクキャッシュ→補助記憶装置

DRAM

- Dynamic Random Access Memory

- 定期的にリフレッシュをしてデータの消失を防いでいる

- PCの主記憶として利用される

SRAM

- Static Random Access Memory

- リフレッシュをしなくてもデータの消失はしない

- 読み書きの速度が速いのでCPU、キャッシュとして利用される

- フリップフロップ回路を利用

| リフレッシュ | 読み書き | 価格 | 容量 | 揮発性 | |

|---|---|---|---|---|---|

| DRAM | 必要 | 遅い | 安い | 大きい | 消える |

| SRAM | 不要 | 速い | 高い | 小さい | 消える |

補助記憶装置

| ハードディスク | 安価、大容量で読み書き速度が速い。 |

| SSD | ・半導体を用いた装置。高価。 ・書込み回数に上限がある。 |

| 磁気テープ | 安価、大容量だか読み書きの速度は遅い。バックアップ用によく使われる。 |

| CD-ROM | 安価だが、容量はハードディスクや磁気テープに劣る。読み書きの速度はハードディスクより遅い。追記のみできるCD-Rや書き換えのできるCD-RWがある。 |

| DVD | 性質的にはCD-ROMと一緒 |

| Blue-ray Disc | データの大容量化や動画のハイビジョン化に対応するために開発された光ディスク。 |

| フラッシュメモリ | ・主記憶と同様の技術が用いられるが、不揮発性。 ・記録素子として半導体メモリが使われています。 |

OS

コンピュータを動かすためには、様々なソフトウェアが必要です。

「コンピュータを使う以上は、だれがどんな用途に使っても基本的に必要な機能」を集めたソフトがOS(基本ソフトウェア)です。

ディレクトリ

OSの仕事1つでファイルの管理があります。

- ディレクトリ…ファイルを入れる入れもの。ファイルをグループに分けられる。

- ルートディレクトリ…ファイルを管理するツリー構造の頂点。

- カレントディレクトリ…自分が今みているディレクトリ。

ファイルを指定する方法は以下の2つがあります。

- 絶対パス…ルートディレクトリからそのファイルまでのパスを全部書く方法

- 相対パス…自分が今みているディレクトリを起点にパスを書く方法

BIOS

BIOS(Basic Input/Output System)最も基本的なハードウェアの操作を司るプログラムです。コンピュータが動作するのに必須のハードウェア(メモリ、ハードディスク、キーボードなど)を動かします。BIOSがOSを起動します。

デバイスドライバ

プリンタ、スキャナなど各種のハードウェアを動作させるためのハードウェアです。

プラグアンドプレイ

デバイスドライバのインストールは周辺機器の接続時に自動的に行わせるようになりました。

デュアルシステム

- 2つのコンピュータで同じ仕事、冗長化

- コスト高、信頼性高

デュプレックスシステム

一つの処理に手システム、予備システムの2つを用意

クラスタシステム

複数のホストを連携、故障しても待機しているホストが引き継ぐ

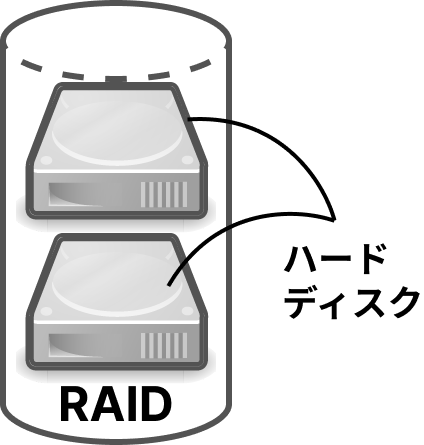

RAID

- 複数のハードディスクを1つのディスク(仮想ディスク)とする技術。

- Redundant Array of Inexpensive Disks

- アクセス性の向上

- 耐障害性の向上

ストライピング

- RAID0

- 複数のハードディスクに分散して保存

- アクセスの高速化

ミラーリング

- RAID1

- 1台のハードディスクのデータを別のハードディスクに保存。(データの2重化)

パリティディスク

- RAID5

- RAID6

- パリティ(誤り訂正符号)を常に付加

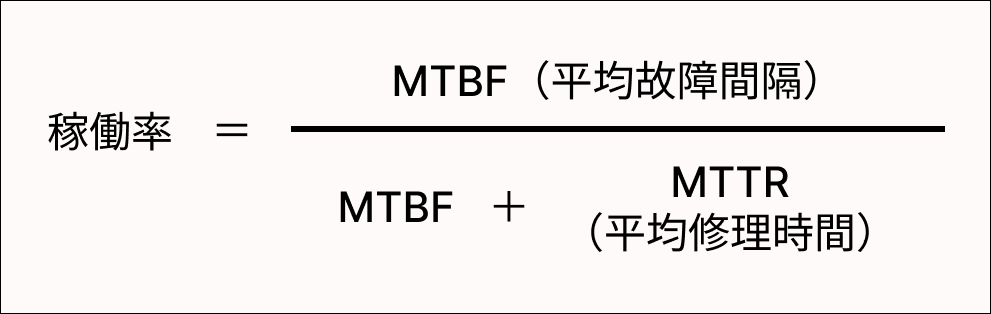

稼働率

MTBF

- Mean Time Between Fairures

- 何時間に一回故障するか

MTTR

何時間で直せるか