MySQLでの文字化けの発生 当初、VBA Formatterプロジェクトで日本語を含むプロンプトデータを表示した際に文字化けが発生していました。

文字コードとは 文字コードの基本

文字コードとは、コンピュータが文字を扱うための約束事です。

主な文字コード

ASCII: 英数字のみ(128文字)

Shift-JIS: 日本語用(Windows系)

EUC-JP: 日本語用(UNIX系)

UTF-8: 世界中の文字に対応(現在の標準)

UTF-8mb4: UTF-8の拡張版(絵文字にも対応)

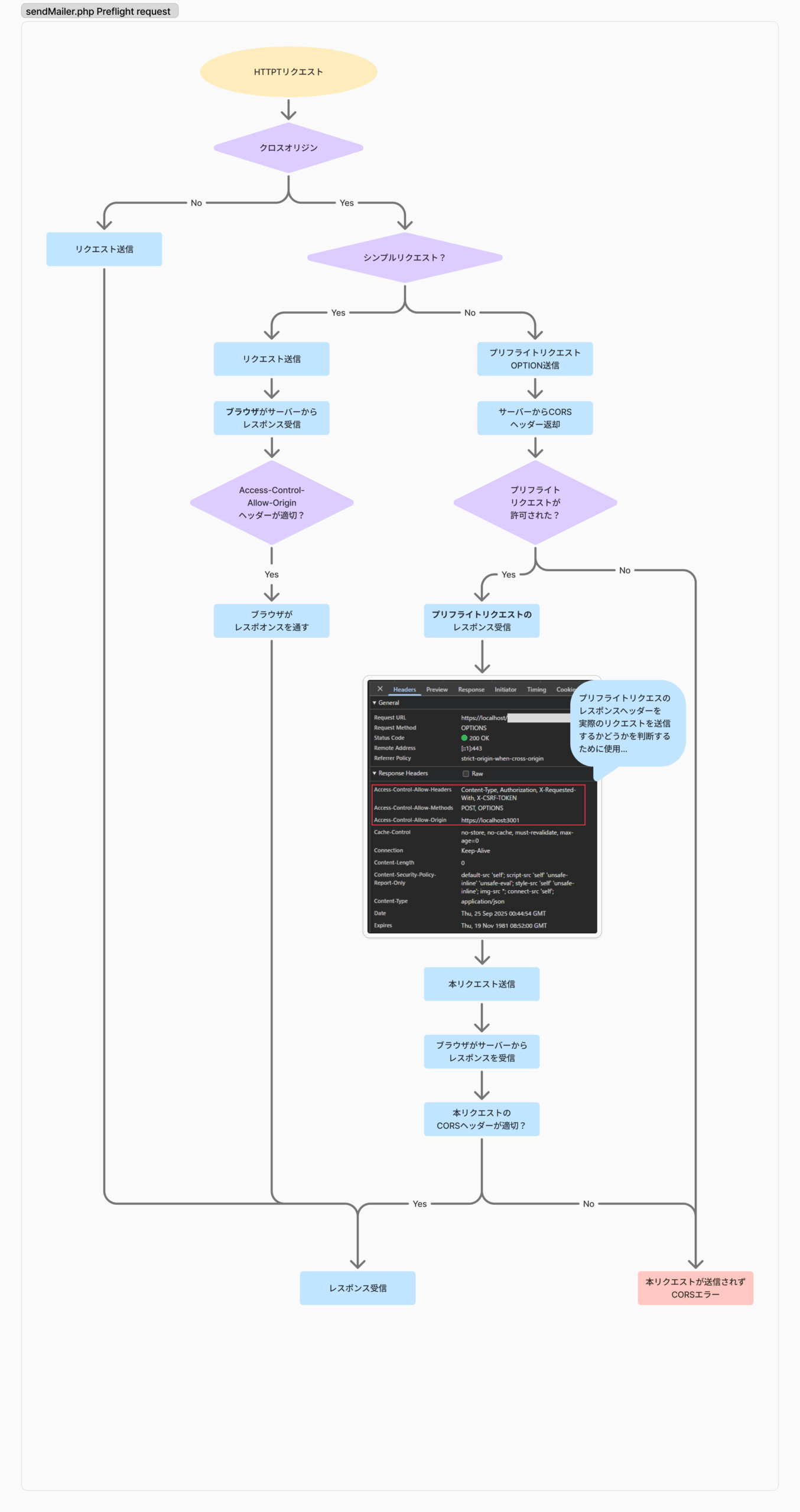

なぜ文字化けが起きたのか 文字化けの主な原因は、データの流れる過程で文字コードの解釈が一貫していなかったことです:

データベースでの保存時の文字コード

アプリケーションでの処理時の文字コード

ブラウザでの表示時の文字コード

これらの設定が異なると、例えば:

UTF-8で保存したデータを

Shift-JISとして読み込み

UTF-8として表示しようとする

というような不整合が発生し、文字化けの原因となります。

解決方法 データベース層での対応

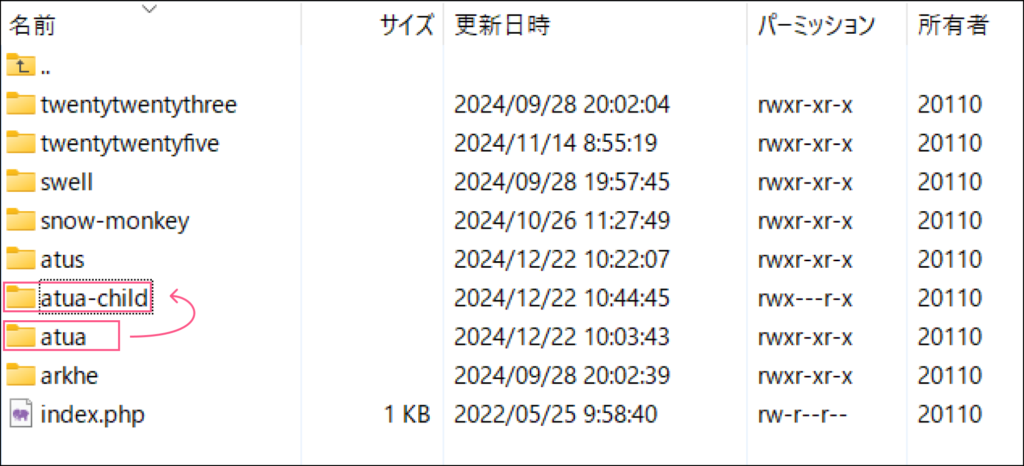

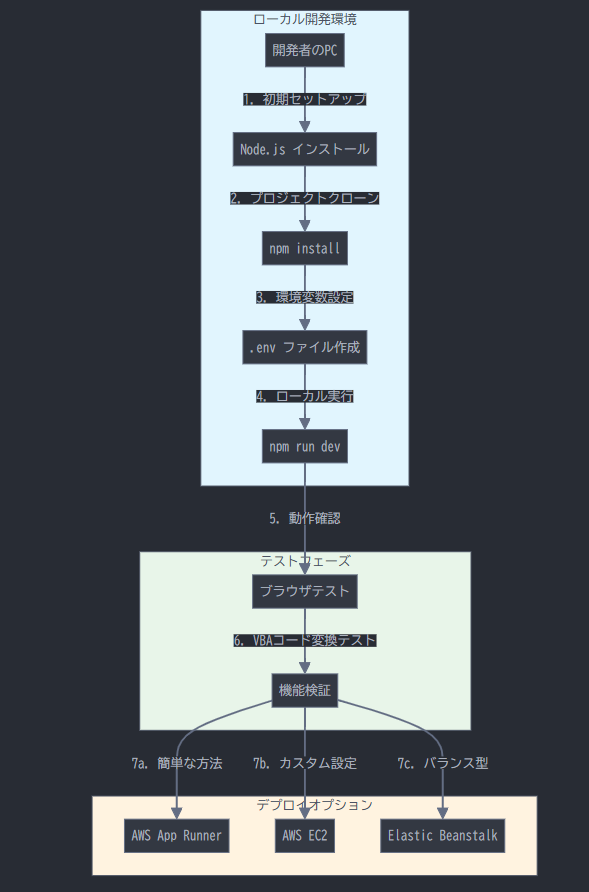

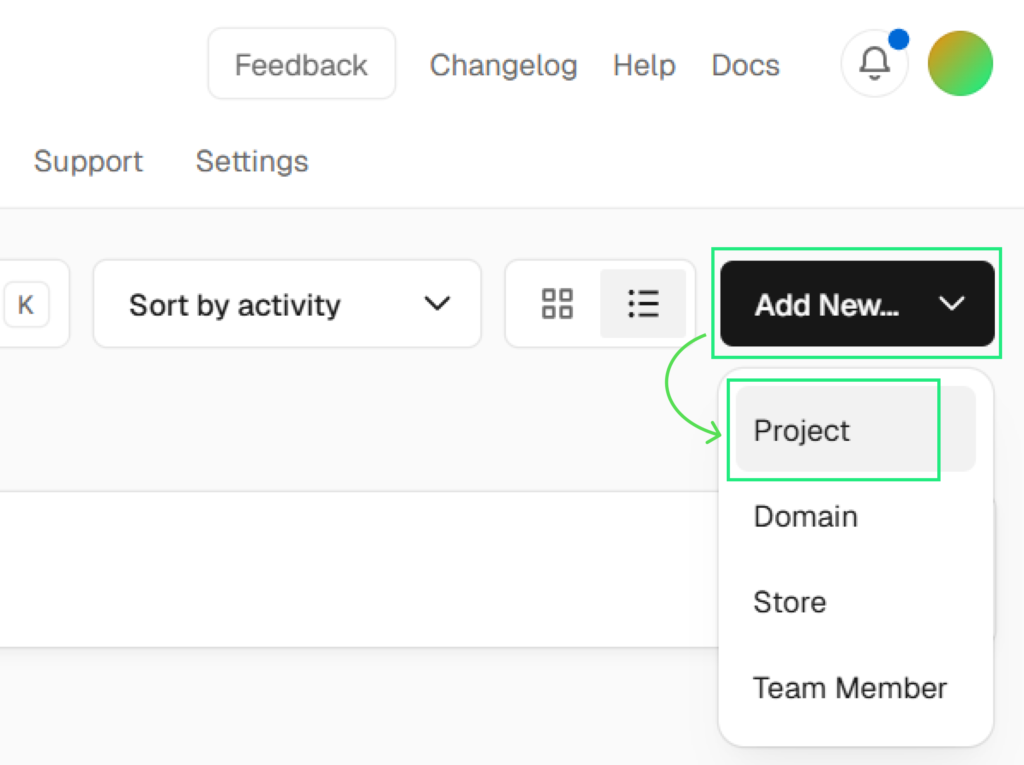

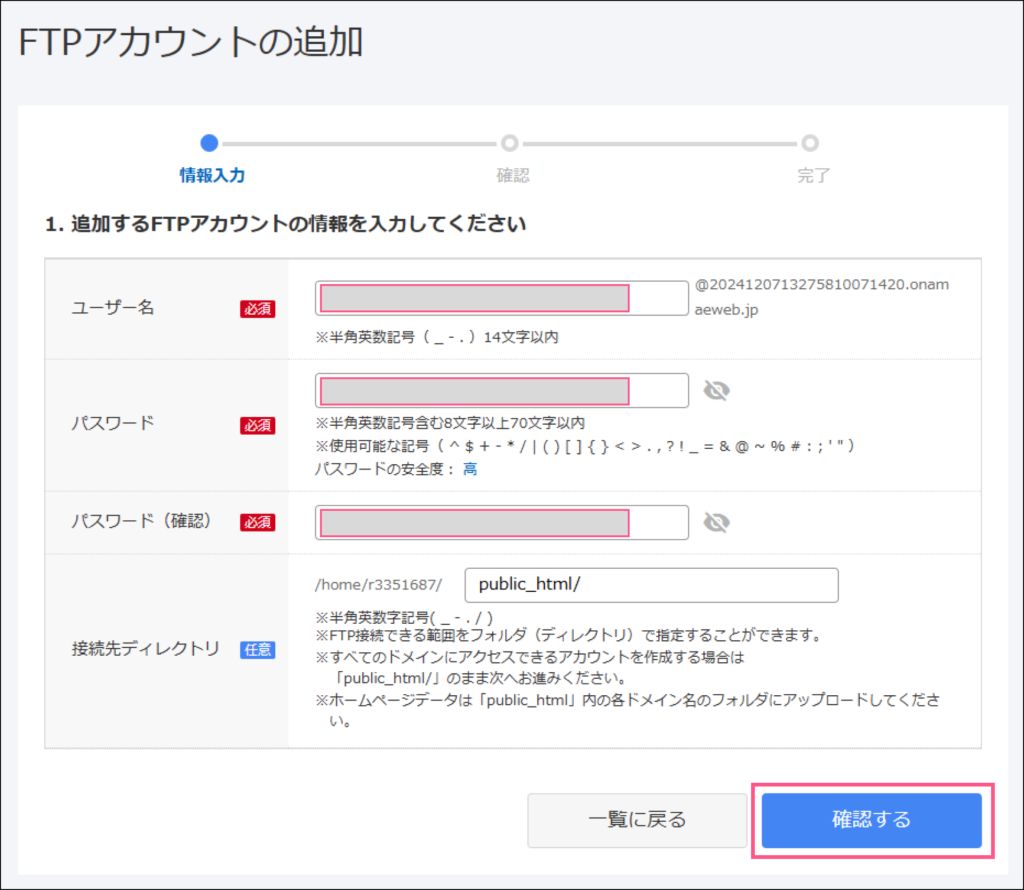

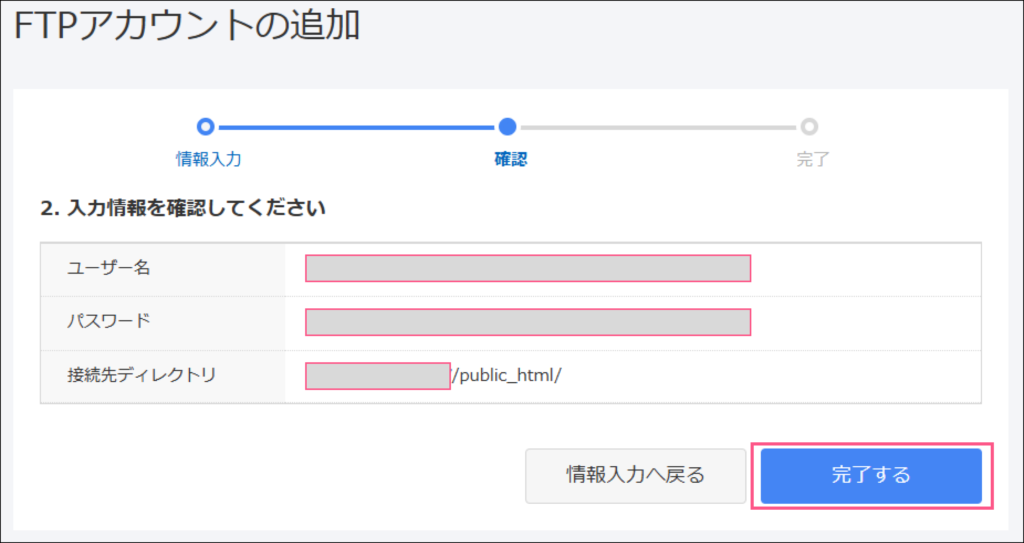

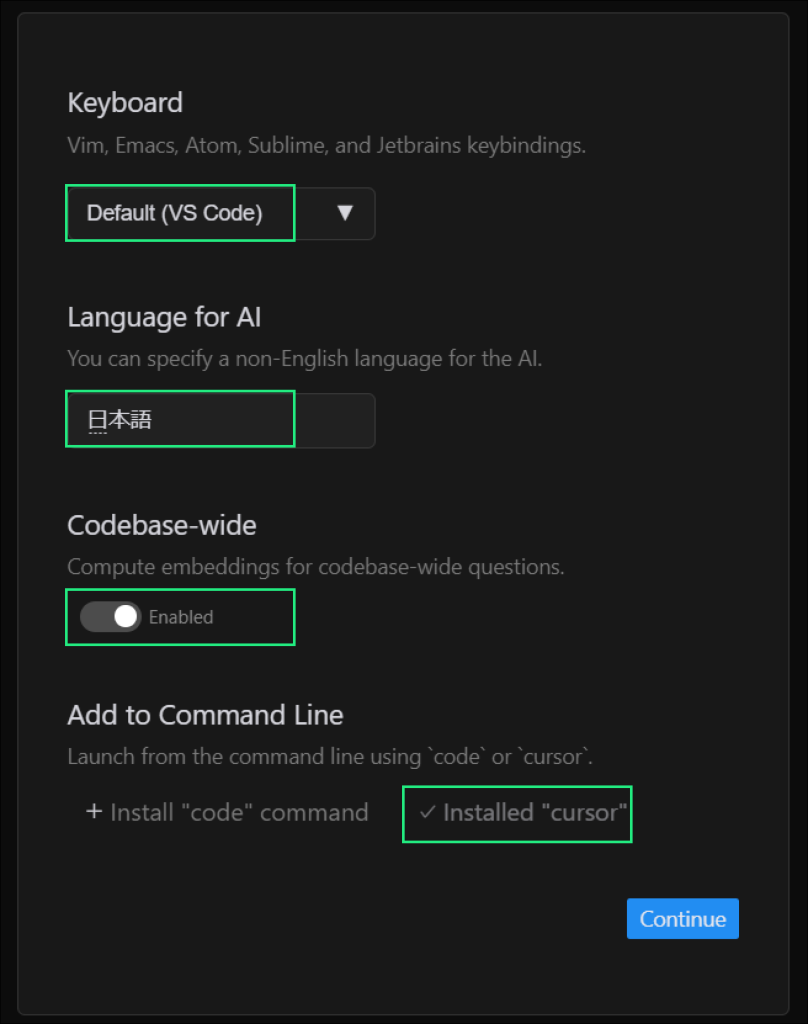

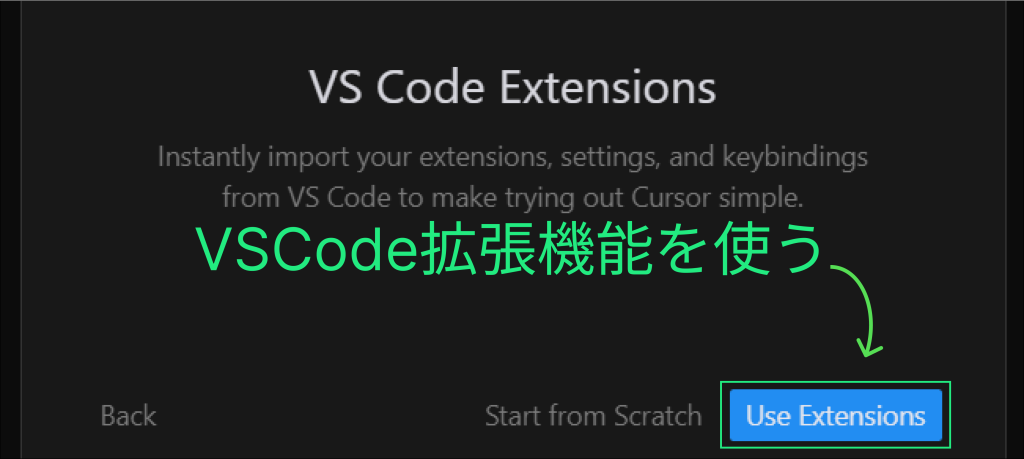

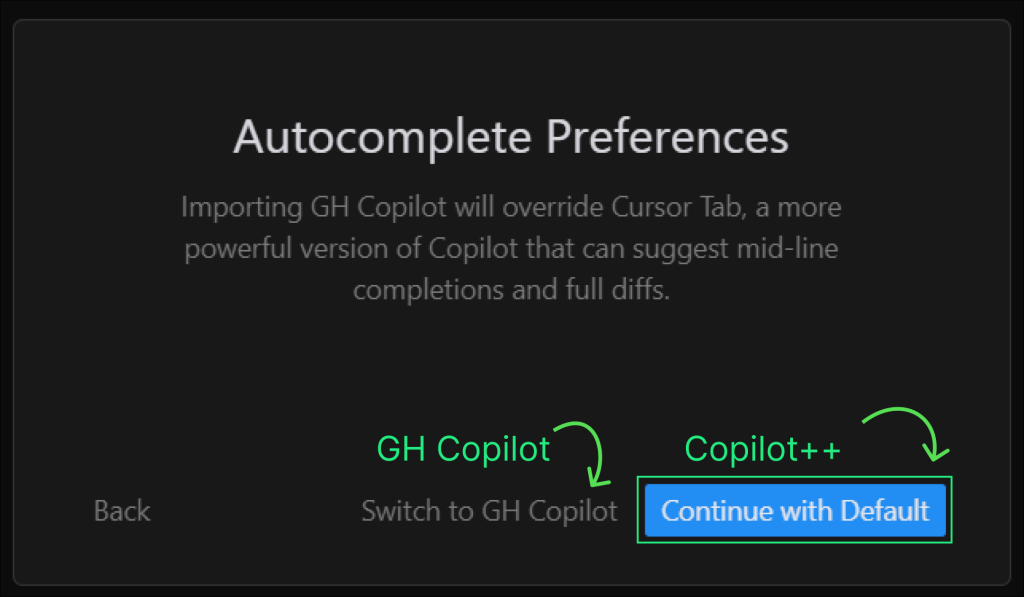

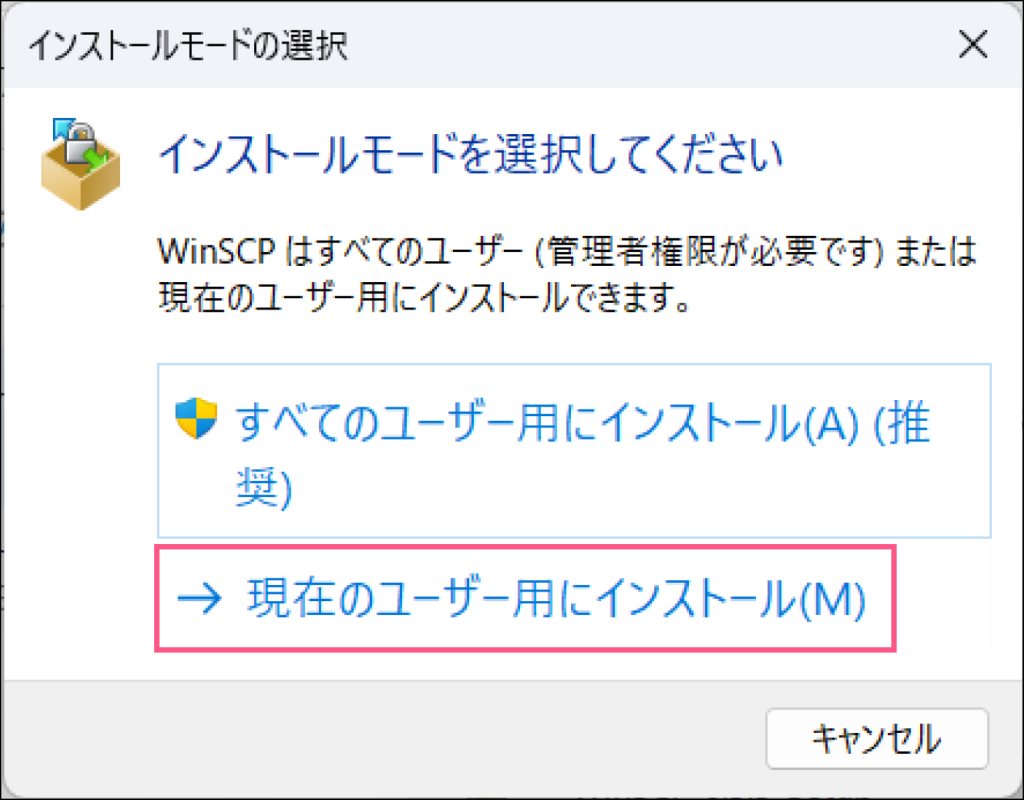

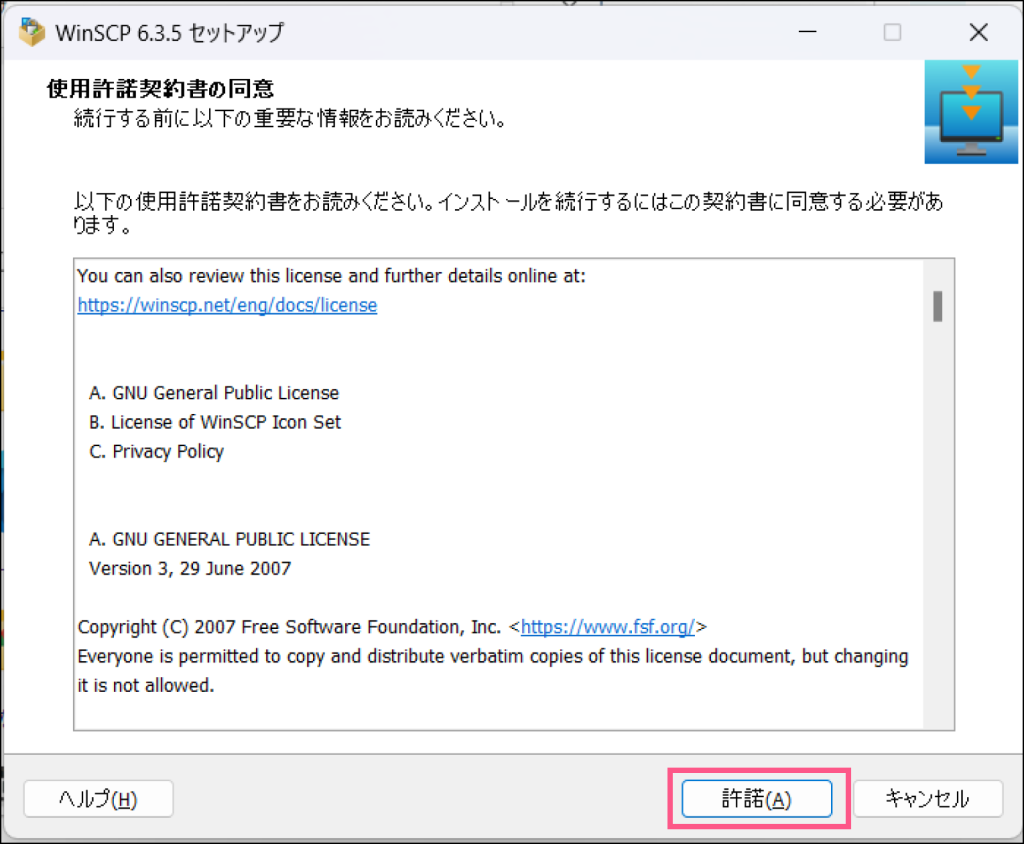

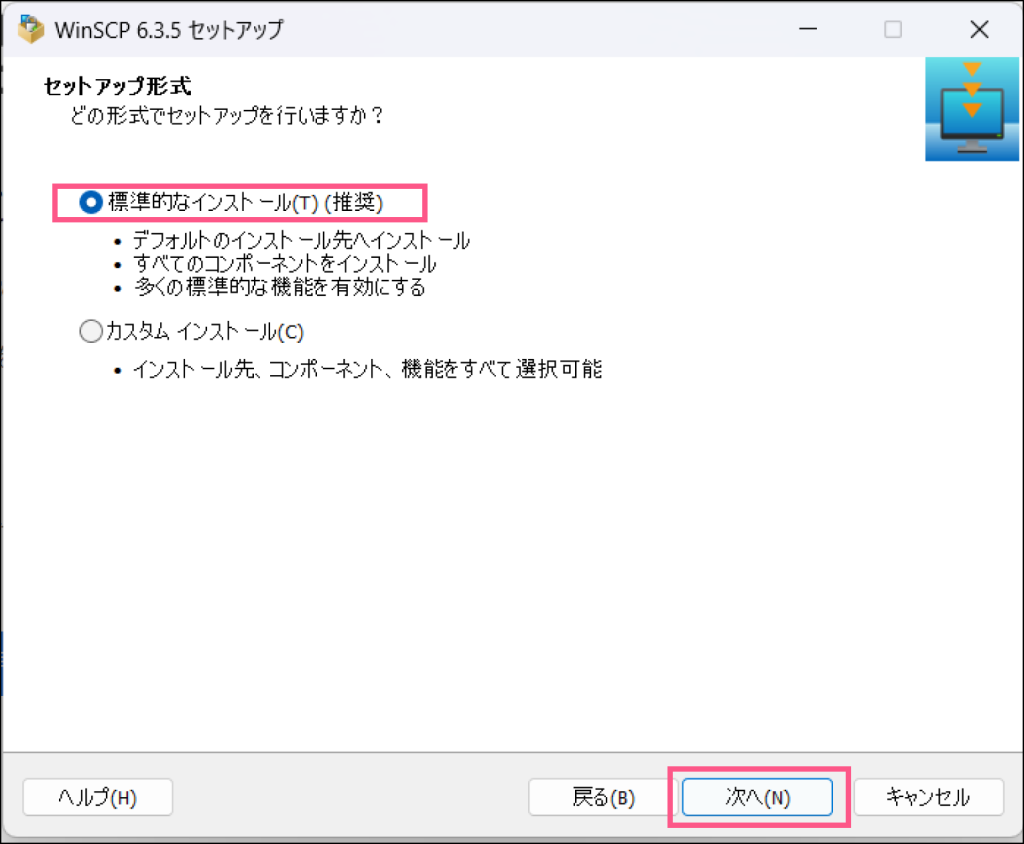

Node.js(Express)とMySQLをDockerで構築する手順を、順を追って解説します。

-- データベースの文字コード設定

SET NAMES utf8mb4;

SET CHARACTER SET utf8mb4;

-- テーブル作成時の設定

CREATE TABLE prompts (

-- カラム定義

) CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_unicode_ci;アプリケーション層での対応

// データベース接続設定

const config = {

charset: 'utf8mb4',

collation: 'utf8mb4_unicode_ci'

};

// クエリ実行時の設定

await db.query("SET NAMES utf8mb4");フロントエンド層での対応

// バイナリデータとして受け取り、適切にデコード

const buffer = await response.arrayBuffer();

const decoder = new TextDecoder('utf-8');

const jsonString = decoder.decode(buffer);プロジェクト構成 project/

├── docker-compose.yml

├── Dockerfile

├── package.json

├── .env

└── src/

├── index.js

├── bedrock/

│ ├── analyzer.js

│ └── client.js

├── db/

│ ├── connection.js

│ └── init/

│ └── 01-schema.sql

└── public/

├── index.html

├── style.css

└── script.js主要ファイルの実装 Dockerコンテナ作成 docker-compose.yml

version: '3.8'

services:

app:

build: .

ports:

- "4000:4000"

volumes:

- .:/usr/src/app

- /usr/src/app/node_modules

environment:

- PORT=4000

- DB_HOST=db

- DB_USER=vbauser

- DB_PASSWORD=vbapassword

- DB_NAME=vba_formatter

depends_on:

- db

db:

image: mysql:8.0

platform: linux/amd64

# 文字コードの設定:日本語を正しく扱うためのMySQLサーバー設定

command:

- --character-set-server=utf8mb4

- --collation-server=utf8mb4_unicode_ci

ports:

- "3307:3306"

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword

MYSQL_DATABASE: vba_formatter

MYSQL_USER: vbauser

MYSQL_PASSWORD: vbapassword

TZ: Asia/Tokyo

volumes:

- mysql_data:/var/lib/mysql

- ./src/db/init:/docker-entrypoint-initdb.d

volumes:

mysql_data:Dockerfile

FROM node:20-slim

WORKDIR /usr/src/app

# ロケールのインストールと設定 (Debianベース)

RUN apt-get update && apt-get install -y locales && \

sed -i 's/# ja_JP.UTF-8/ja_JP.UTF-8/' /etc/locale.gen && \

locale-gen ja_JP.UTF-8 && \

apt-get clean

ENV LANG=ja_JP.UTF-8

ENV LC_ALL=ja_JP.UTF-8

ENV LANGUAGE=ja_JP:ja

# MySQLクライアントパッケージの名前を修正

RUN apt-get update && apt-get install -y default-mysql-client

# アプリケーションの依存関係をコピー

COPY package*.json ./

# 依存関係のインストール

RUN npm install

# アプリケーションのソースをコピー

COPY . .

EXPOSE 4000

CMD ["npm", "run", "dev"]package.json

{

"name": "vba-formatter",

"version": "1.0.0",

"main": "src/index.js",

"scripts": {

"start": "node src/index.js",

"dev": "nodemon src/index.js"

},

"dependencies": {

"@aws-sdk/client-bedrock-runtime": "^3.0.0",

"dotenv": "^16.3.1",

"express": "^4.18.2",

"iconv-lite": "^0.6.3",

"mysql2": "^3.6.5",

"nodemon": "^3.0.2"

}

}

Express サーバーの実装 データベース接続設定 (src/db/connection.js)

// src/db/connection.js

/**

* MySQL2のPromise版を使用

* Promise-basedなAPIでデータベース操作を行う

*/

const mysql = require('mysql2/promise');

/**

* データベース接続の修正履歴

*

* 1. 接続エラーの解消

* - 接続タイムアウトの設定追加

* - リトライロジックの実装

* - エラーハンドリングの強化

*

* 2. コネクションプールの最適化

* - プール設定の調整

* - 接続数の制限設定

*

* 3. デバッグ機能の強化

* - 詳細なログ出力の追加

* - 接続状態の監視機能

*/

/**

* データベース接続の文字コード処理の詳細説明

*

* 【文字化けが発生理由】

* データベースとアプリケーション間でデータをやり取りする際、

* 以下の3つのポイントで文字コードの変換が発生します:

*

* 1. アプリケーション → データベース(データ送信時)

* 2. データベース内でのデータ保存

* 3. データベース → アプリケーション(データ取得時)

*

* 【設定項目の説明】

* 1. charset: 'utf8mb4'

* - 接続時の文字コードを指定

* - データベースとの通信で使用する文字コードを決定

*

* 2. collation: 'utf8mb4_unicode_ci'

* - 文字の照合順序を指定

* - 「ci」は Case Insensitive(大文字小文字を区別しない)

*

* 3. initializationCommands

* - 接続確立直後に実行されるコマンド

* - セッションごとに文字コード設定を確実に行う

*

* 【改善の仕組み】

* - 接続時に文字コード設定を強制的に行う

* - セッションごとに設定を初期化

* - バイナリデータ経由で確実な文字コード変換を実現

*/

/**

* データベース接続設定の拡張

* - 環境変数から設定を読み込み、なければデフォルト値を使用

* - utf8mb4を使用して絵文字を含む多言語対応

*/

const config = {

host: process.env.DB_HOST || 'db',

user: process.env.DB_USER || 'vbauser',

password: process.env.DB_PASSWORD || 'vbapassword',

database: process.env.DB_NAME || 'vba_formatter',

charset: 'utf8mb4',

collation: 'utf8mb4_unicode_ci',

// 文字コード関連の設定を追加

connectionLimit: 10,

supportBigNumbers: true,

bigNumberStrings: true,

dateStrings: true,

// 明示的な文字コード設定

charset: 'utf8mb4',

// コネクション確立時の初期化コマンド

initializationCommands: [

'SET NAMES utf8mb4',

'SET CHARACTER SET utf8mb4',

'SET SESSION collation_connection = utf8mb4_unicode_ci'

]

};

// コネクションプールのインスタンス

let pool;

let connectionAttempts = 0;

const MAX_RETRIES = 5;

/**

* データベース接続を試行する関数

* リトライロジック付き

*/

const initPool = async () => {

while (connectionAttempts < MAX_RETRIES) {

try {

console.log(`データベース接続を試行中... (試行回数: ${connectionAttempts + 1})`);

// プールの作成

pool = mysql.createPool(config);

// 接続テスト

await pool.query('SELECT 1');

// 文字コード設定の確認

const [charsetResults] = await pool.query('SHOW VARIABLES LIKE "character%"');

console.log('データベース文字コード設定:', charsetResults);

console.log('データベース接続成功');

return pool;

} catch (error) {

connectionAttempts++;

console.error(`データベース接続エラー (試行回数: ${connectionAttempts}):`, error);

if (connectionAttempts >= MAX_RETRIES) {

throw new Error(`データベース接続に失敗しました。最大試行回数(${MAX_RETRIES})を超えました。`);

}

// 再試行前に待機

await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 2000 * connectionAttempts));

}

}

};

/**

* クエリ実行用の関数

* 接続エラー時の再接続を含む

*/

const query = async (...args) => {

try {

if (!pool) {

await initPool();

}

return await pool.query(...args);

} catch (error) {

console.error('クエリ実行エラー:', error);

// 接続エラーの場合は再接続を試みる

if (error.code === 'PROTOCOL_CONNECTION_LOST') {

pool = null;

return query(...args);

}

throw error;

}

};

/**

* データベース操作用の関数をエクスポート

* - query: SQL実行用の関数

* - getPool: プールインスタンス取得用の関数

*/

module.exports = {

// クエリ実行関数

query,

// プール取得関数

getPool: async () => {

if (!pool) {

await initPool(); // プールが未初期化なら初期化

}

return pool;

}

};src\db\init\01-schema.sql

/**

* 文字コード設定の詳細説明

*

* 【文字化け発生の背景】

* データベースでは文字データを保存する際に「文字コード」という形式を使用します。

* 日本語などの多言語文字を正しく扱うにはUTF-8mb4という文字コードが必要です。

*

* 【各設定の役割】

* 1. SET NAMES utf8mb4

* - クライアントとサーバー間の通信で使用する文字コードを設定

* - データの送受信時の文字化けを防ぐ

*

* 2. SET CHARACTER SET utf8mb4

* - データベースが使用する文字コードを設定

* - データ保存時の文字化けを防ぐ

*

* 3. COLLATE utf8mb4_unicode_ci

* - 文字の照合順序(ソート順)を設定

* - 日本語を含む多言語での正しい並び順を保証

*

* 【utf8mb4を使用する理由】

* - 絵文字を含むすべてのUnicode文字を扱える

* - 従来のutf8より広い文字範囲をサポート

* - 将来的な文字コードの拡張にも対応可能

*/

-- データベースの文字コード設定を確実に行う

SET NAMES utf8mb4;

SET CHARACTER SET utf8mb4;

-- データベースの文字コードを強制的にUTF8mb4に設定

-- これによりデータベースレベルで日本語を正しく扱える

ALTER DATABASE vba_formatter CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- カラム

CREATE TABLE IF NOT EXISTS prompts (

id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100) NOT NULL,

content TEXT NOT NULL,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB

CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

/**

* プロンプトの表示順序の制御について

*

* 【表示順序の制御方法】

* 1. nameカラムに接頭辞を付けて制御

* - 数字の場合はゼロ埋めして2桁で統一

* - 例:'01_', '02_' など

*

* 2. 意図した順序:

* - "01_VBAプロンプト1" (最初に表示)

* - "02_VBAプロンプト2" (2番目に表示)

* - "03_HTML BEMの命名規則" (3番目に表示)

* - "04_開発テスト用" (4番目に表示)

*/

-- 初期データの挿入(順序を制御するため、nameを修正)

INSERT INTO prompts (id, name, content) VALUES

('prompt01', '01_VBAプロンプト1',

'# ここからがAIへの指示内容です

=============================================

# AIの役割定義

あなたはVBAコードの専門家として、以下のコードを分析し、優先順位に従って改善してください。

# 入力コード部分

```vba

{code}

```

# 改善要件(優先順位:高 - 第一弾)

=============================================

1. インデント処理

- SUBからENDSUBまでTABひとつ分のインデント

- IF文、With文、For文等の制御構造にもインデント

- ネストレベルに応じて適切なインデント

2. ヘッダー・フッター追加

- Sub開始時のヘッダー:

Option Explicit

''***************************************************

'' [プロシージャ名]

''***************************************************

''【機 能】[機能の説明]

''【引 数】[引数の説明]

''【戻 り 値】[戻り値の説明]

''【機能説明】[詳細な説明]

''【備 考】[その他特記事項]

'' Copyright(c) 2024 Your Company All Rights Reserved.

''***************************************************

- 処理の区切り:

''***************************************************

'' 変数宣言

''***************************************************

[変数宣言部分]

- Sub終了時のフッター:

''***************************************************

''---------------------------------------------------

'' Version

''---------------------------------------------------

'' 1.00 | 2024.01.01 | ********* | *********

''***************************************************

# 改善要件(優先順位:中 - 第二弾)

=============================================

3. 変数名の改善

- 一文字の変数を禁止

- セル参照の変数は意味のある名前に変更

(例: Last_Row, Last_Column)

- 配列はArrayを付ける

- その他の変数はDataを付ける

4. Public変数・Call文の処理

- Public変数にはPublic関数であることをコメントで記載

- Call文にはモジュール名を追加

(例: Call Module1.印刷)

5. 変数宣言のコメント

- 宣言した変数の横にコメントを追加

- 使用目的や内容を簡潔に説明

# 改善要件(優先順位:中 - 第三弾)

=============================================

6. 変数・シート名の処理

- 日本語変数名を英語に変更

- 未宣言変数を「変数宣言」セクションに追加

- 型判定できない変数はVariantに

- シート名は定数(Const)で定義

- シート追加時の名前はVariantで処理

7. コメント追加

- IF文、With文などの制御構造にコメント

- 配列の内容説明

- SET文の説明

- Offsetのコメント必須

(参照セルと目的を明記)

8. コードの最適化

- 類似コードが3回以上続く場合はループ化

- パスの直書きは避け、pathに置換

(元のパスはコメントとして保持)

# 出力形式

=============================================

優先順位の高い要件(第一弾)から順に適用し、

改善したVBAコードのみを出力してください。'),

('prompt02', '02_VBAプロンプト2',

'# ここからがAIへの指示内容です(コードレビュー版)

=============================================

# AIの役割定義

あなたはシニアVBA開発者として、以下のコードをレビューし、ベストプラクティスに基づいて改善してください。

# 入力コード部分

```vba

{code}

```

# レビュー観点

=============================================

1. コーディング規約準拠

2. バグの可能性

3. パフォーマンスボトルネック

4. セキュリティリスク

# 出力形式

=============================================

コードレビューコメントと改善後のコードを提供してください。'),

('prompt03', '03_HTML BEMの命名規則',

'# ここからがAIへの指示内容です(HTML BEM分析版)

=============================================

# AIの役割定義

あなたはHTMLとCSSの専門家として、クラス名をBEM命名規則に基づいて改善します。

# 入力コード部分

```html

{code}

```

# 改善要件

=============================================

1. BEMの基本ルール適用

- Block: 独立したコンポーネント(例: header, menu)

- Element: Blockの一部(例: menu__item)

- Modifier: 状態や見た目の変更(例: menu__item--active)

2. 命名規則の統一

- Blockは意味のある名前を使用

- Element は __ (アンダースコア2つ) で接続

- Modifier は -- (ハイフン2つ) で接続

- 全て小文字、ハイフンで単語を区切る

3. クラス名の階層構造

- 最大2階層までの要素の入れ子

- Block内のElement同士の依存関係を避ける

- 共通の機能はMixinとして抽出

4. コンポーネントの分割

- 再利用可能なBlockの特定

- 共通のModifierパターンの抽出

- コンポーネント間の依存関係の最小化

5. レスポンシブ対応

- Modifierでのブレイクポイント管理

- コンテナクエリの活用

- フレックスボックス/グリッドの適切な使用

# 出力形式

=============================================

1. 改善後のHTML

2. 各クラス名の説明とBEMルールとの対応

3. コンポーネント構造の解説'),

('prompt04', '04_開発テスト用',

'# ここからがAIへの指示内容です

=============================================

# 以下のコードをレビューし、改善要件に基づいて修正してください。

-

# 入力コード部分

```

{code}

```

# 改善要件

=============================================

1. xx

- xx

- xx

- xx

2. xx

- xx

- xx

- xx

3. xx

- xx

- xx

- xx

# 出力形式

=============================================

1. xx

2. xx

3. xx')

ON DUPLICATE KEY UPDATE

name = VALUES(name),

content = VALUES(content);メインサーバーファイル (src/index.js)

// ========================================

// サーバーのメインファイル (index.js)

// VBAフォーマッターのバックエンド処理を担当

// ========================================

// 必要なモジュールのインポート

const path = require("path"); // pathモジュールを追加

const express = require("express");

const {analyzeCode} = require("./bedrock/analyzer"); // Bedrock AIの分析機能

// const { formatVBA } = require('./formatter'); // 基本的なフォーマット、現在機能使用していない

const db = require("./db/connection"); // データベース接続を追加

// Expressアプリケーションの初期化

const app = express();

// ミドルウェアの設定

// 静的ファイルのパスを修正- Docker環境での絶対パス指定に変更

app.use(express.static(path.join(__dirname, "public")));

// JSONリクエストの解析を有効化

app.use(express.json());

// CORSの設定を追加

app.use((req, res, next) => {

res.header("Access-Control-Allow-Origin", "*");

res.header("Access-Control-Allow-Methods", "GET, PUT, POST, DELETE");

res.header("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type");

next();

});

// Content-Typeの設定(APIエンドポイントのみに適用)

app.use((req, res, next) => {

if (

req.path.startsWith("/api") ||

req.path.startsWith("/prompts") ||

req.path === "/format" ||

req.path === "/prompt-list"

) {

res.setHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");

// 追加: レスポンスエンコーディングを設定

res.setHeader("Transfer-Encoding", "chunked");

}

next();

});

/**

* プロンプト一覧取得APIをDB対応に修正

* - MySQLからデータを取得するように変更

*/

app.get("/prompt-list", async (req, res) => {

try {

const [rows] = await db.query("SELECT id, name, description FROM prompts");

res.json({

success: true,

prompts: rows,

});

} catch (error) {

console.error("データベースエラー:", error);

res.status(500).json({

success: false,

error: "プロンプト一覧の取得に失敗しました",

});

}

});

app.get("/about", (req, res) => {

res.sendFile(path.join(__dirname, "public", "about.html"));

});

/**

* 文字化け解消のための修正履歴 2024-03-xx

*

* 1. Content-Typeヘッダーの設定を試行

* res.setHeader('Content-Type', 'application/json; charset=utf-8');

* → 部分的な効果あり、完全な解決には至らず

*

* 2. Buffer経由のデコードを試行

* Buffer.from(rows[0].content).toString('utf8')

* → 一部の文字で文字化けが発生

*

* 3. クエリでのCONVERT使用を試行

* SELECT CONVERT(content USING utf8mb4) as content

* SELECT CONVERT(CAST(content AS BINARY) USING utf8) as content

* → 特定の文字で文字化けが継続

*

* 4. HEX形式での取得を試行

* SELECT HEX(content) as content_hex FROM prompts

* → デコード時に問題発生

*

* 5. クエリオプションでのエンコーディング指定を試行

* {sql: "SELECT * FROM prompts", encoding: 'utf8mb4'}

* → mysql2では未サポート

*

* 6. セッション文字コードの設定とバイナリ変換を試行

* SET NAMES utf8mb4 +

* SELECT CAST(CONVERT(content USING binary) AS CHAR CHARACTER SET utf8mb4)

* → 部分的な改善

*

* 7. iconv-liteによる文字コード変換を試行

* const iconv = require('iconv-lite');

* iconv.decode(Buffer.from(content), 'utf8');

* → 特定のケースで例外発生

*

* 8. execute()による実行を試行

* → db.executeは存在しない

* → プールインスタンスにはexecuteメソッドがない

*

* 9. コネクション管理の改善を試行

* - getConnection()でコネクションを取得

* - 取得したコネクションでexecuteを実行

* - 処理後にコネクションを解放

* → コネクション管理は改善したが文字化けは解消せず

*

* 10. 現在の解決策(2024-03-xx):

* - データベースレベルでの文字コード設定の確実な適用

* - 接続時の初期化コマンドによる文字コード設定

* - バイナリ経由での確実な文字コード変換

* - レスポンスヘッダーとエンコーディングの最適化

* → 以下のアプローチの組み合わせで解決

* 1. データベース接続時の文字コード初期化

* 2. バイナリ経由での文字コード変換

* 3. Buffer処理による確実なエンコーディング

* 4. クライアントでのデコード処理の最適化

*/

/**

* APIエンドポイントでの文字コード処理の詳細説明

*

* 【文字化け解消の3段階】

* 1. データベースからの取得時

* - バイナリデータとして一旦取得

* - UTF-8mb4として再解釈

*

* 2. JSONレスポンス生成時

* - Buffer経由で文字コードを確実に変換

* - 文字化けしやすい文字も正しく処理

*

* 3. クライアントへの送信時

* - Content-Typeヘッダーで文字コードを明示

* - Transfer-Encodingの設定で大きなデータも安全に送信

*

* 【なぜこの方法で解決できたのか】

* 1. バイナリ経由の変換

* - 文字コードの解釈を一旦リセット

* - 確実にUTF-8として再解釈

*

* 2. 多層的なアプローチ

* - DB設定

* - 接続設定

* - アプリケーション処理

* 全ての層で文字コードを適切に処理

*

* 3. ヘッダー設定の最適化

* - クライアントに文字コードを正しく伝達

* - ブラウザでの解釈を確実に制御

*/

// プロンプト一覧を取得するエンドポイント

app.get("/api/prompt-info", async (req, res) => {

try {

// 文字コードの明示的な設定

await db.query("SET NAMES utf8mb4");

await db.query("SET CHARACTER SET utf8mb4");

await db.query("SET SESSION collation_connection = utf8mb4_unicode_ci");

// バイナリ経由での文字列取得(最新の解決策)

const [rows] = await db.query(`

SELECT

id,

CONVERT(CAST(CONVERT(name USING binary) AS BINARY) USING utf8mb4) as name,

CONVERT(CAST(CONVERT(content USING binary) AS BINARY) USING utf8mb4) as content

FROM prompts

ORDER BY name

`);

// レスポンスヘッダーの設定

res.setHeader('Content-Type', 'application/json; charset=utf8');

res.setHeader('Transfer-Encoding', 'chunked');

// Buffer経由でのエンコーディング

const jsonString = JSON.stringify({

success: true,

prompts: rows.map(row => ({

id: row.id,

name: Buffer.from(row.name).toString('utf8'),

content: Buffer.from(row.content).toString('utf8')

}))

});

res.end(Buffer.from(jsonString, 'utf8'));

} catch (error) {

console.error("データ取得エラー:", error);

res.status(500).json({

success: false,

error: "データの取得に失敗しました"

});

}

});

// 個別のプロンプト内容を取得するエンドポイント

app.get("/api/prompts/:id", async (req, res) => {

// レスポンスヘッダーを設定

res.setHeader('Content-Type', 'application/json; charset=utf-8');

try {

// UTF-8エンコーディングを明示的に指定してコンテンツを取得

const [rows] = await db.query(

"SELECT CAST(content AS CHAR CHARACTER SET utf8mb4) as content FROM prompts WHERE id = ?",

[req.params.id]

);

if (!rows || rows.length === 0) {

return res.status(404).json({

success: false,

error: "指定されたプロンプトが見つかりません"

});

}

// 成功時のレスポンス形式を統一

res.json({

success: true,

content: rows[0].content

});

} catch (error) {

// エラーログの出力

console.error("プロンプト取得エラー:", error);

// エラー時のレスポンス形式を統一

res.status(500).json({

success: false,

error: "プロンプトの取得に失敗しました",

details: process.env.NODE_ENV === 'development' ? error.message : undefined

});

}

});

/**

* フォーマットAPIにプロンプトIDの処理を追加

* - リクエストからプロンプトIDを取得

* - DBから対応するプロンプトを取得して使用

*/

app.post("/format", async (req, res) => {

try {

const {code, promptId} = req.body;

const [rows] = await db.query(

"SELECT CAST(content AS CHAR CHARACTER SET utf8mb4) as content FROM prompts WHERE id = ?",

[promptId]

);

if (!rows || rows.length === 0) {

return res.status(404).json({

success: false,

error: "プロンプトが見つかりません",

});

}

const formattedCode = await analyzeCode(code, rows[0].content);

res.json({success: true, formatted: formattedCode});

} catch (error) {

console.error("Format error:", error);

res.status(500).json({

success: false,

error: error.message || "フォーマット処理に失敗しました",

});

}

});

// プロンプト更新API

app.put("/prompts/:id", async (req, res) => {

console.log("Update request received:", {

params: req.params,

body: req.body,

});

try {

const {id} = req.params;

const {content} = req.body;

// データベース接続テスト

const [testConnection] = await db.query("SELECT 1");

console.log("Database connection test:", testConnection);

const [result] = await db.query(

"UPDATE prompts SET content = ? WHERE id = ?",

[content, id]

);

console.log("Update result:", result);

if (result.affectedRows === 0) {

return res.status(404).json({

success: false,

error: "プロンプトが見つかりません",

});

}

res.json({

success: true,

message: "更新しました",

});

} catch (error) {

console.error("Database error:", error);

res.status(500).json({

success: false,

error: error.message,

});

}

});

// サーバー起動

const PORT = process.env.PORT || 4000;

app.listen(PORT, "0.0.0.0", () => {

console.log("========================================");

console.log(`Server running on http://localhost:${PORT}`);

// 登録されているルートを表示

app._router.stack.forEach((r) => {

if (r.route && r.route.path) {

console.log(`Route: ${r.route.path}`);

console.log(`Methods:`, r.route.methods);

}

});

console.log("========================================");

});

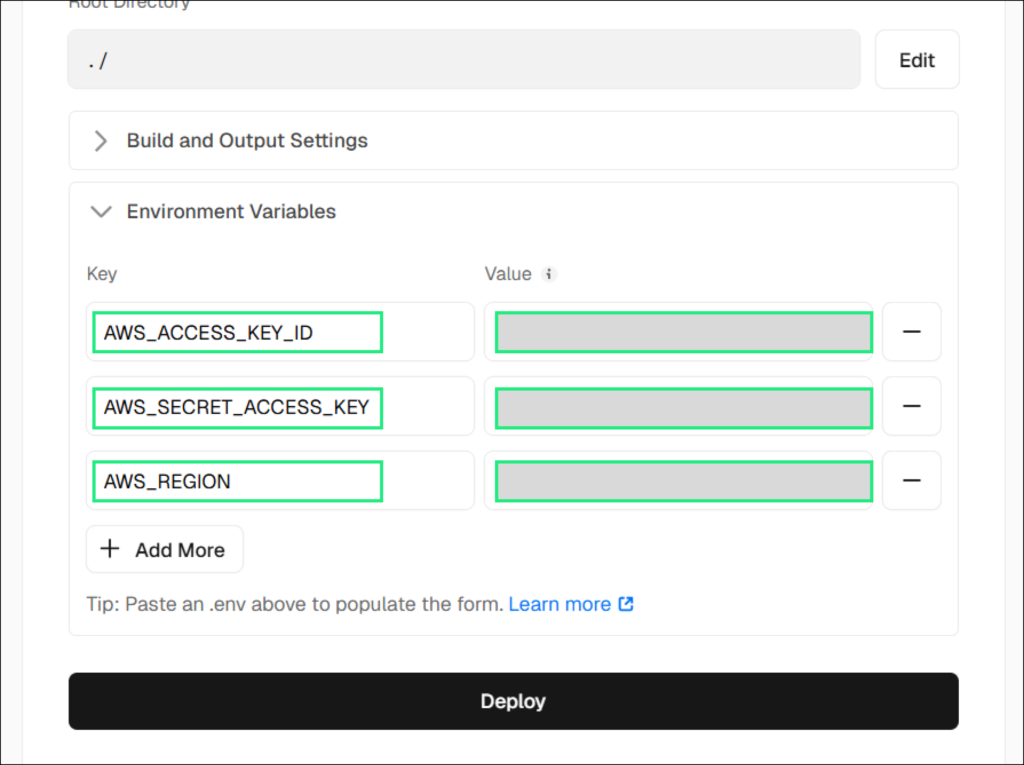

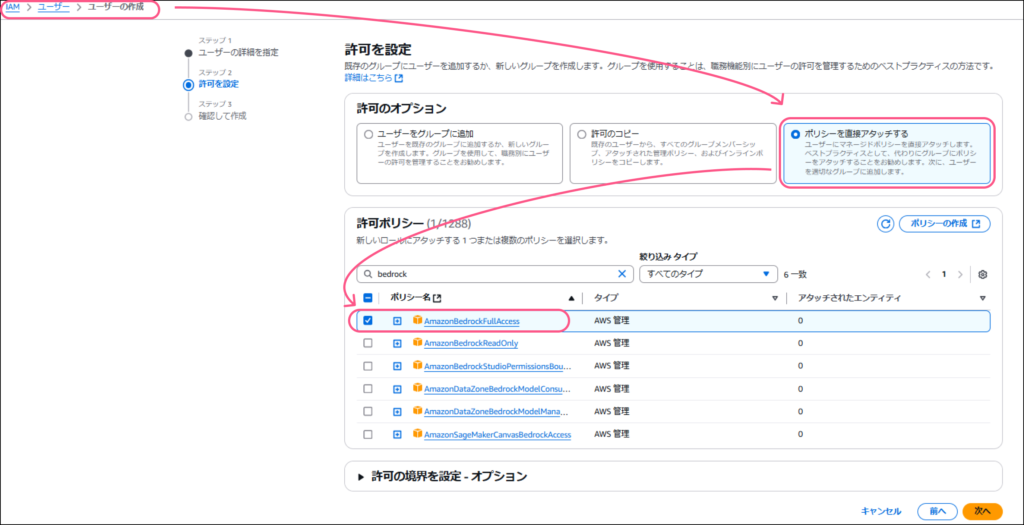

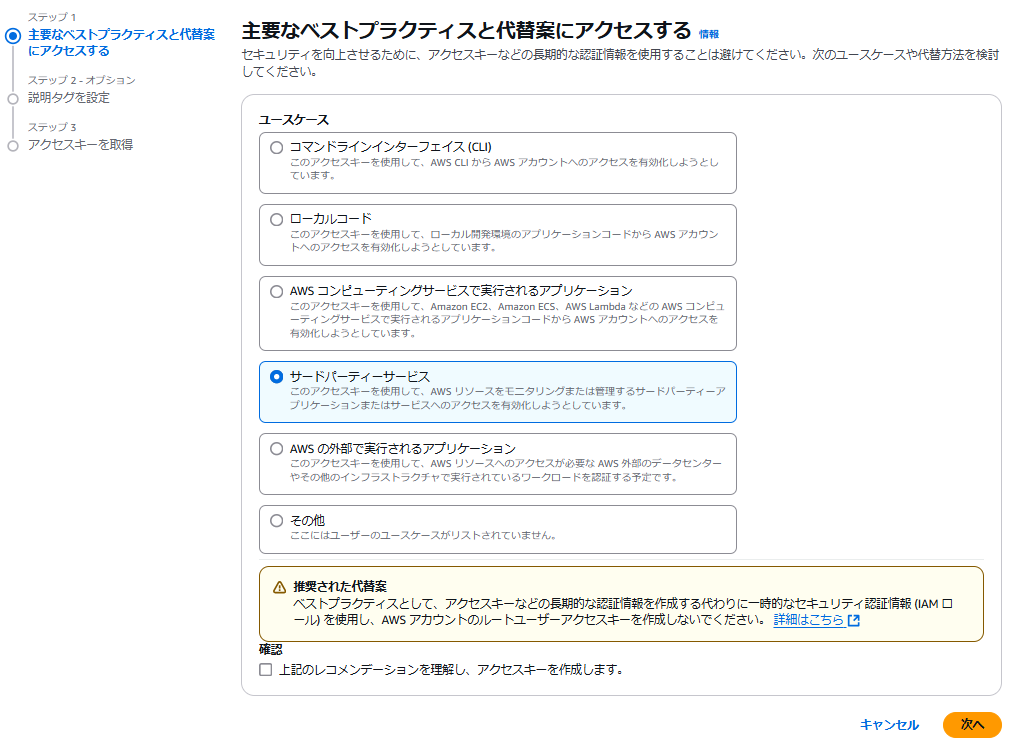

bedrock関連 .envファイルで要環境変数設定

src\bedrock\analyzer.js

// AWS SDKからBedrockのクライアントとコマンドをインポート

const { InvokeModelCommand } = require("@aws-sdk/client-bedrock-runtime");

const client = require('./client');

/**

* コードをClaudeモデルで分析する関数

* @param {string} code - 分析対象のコード(VBAまたはHTML)

* @param {string} promptContent - 使用するプロンプトの内容

* @returns {Promise<string>} - 改善されたコード

*/

async function analyzeCode(code, promptContent) {

try {

// 入力検証

if (!code || !promptContent) {

throw new Error('コードとプロンプトの内容は必須です');

}

// プロンプト内容にコードを挿入

// {code}をユーザー入力のコードに置換

const fullPrompt = promptContent.replace('{code}', code);

// Claude用のリクエストコマンドを作成

const command = new InvokeModelCommand({

// Claude 3 Sonnetモデルを指定(最新バージョン)

modelId: "anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0",

contentType: "application/json",

accept: "application/json",

// Bedrock API用のリクエストボディを構築

body: JSON.stringify({

// Bedrockのバージョンを指定

anthropic_version: "bedrock-2023-05-31",

// 最大トークン数(出力の長さ制限)

max_tokens: 2048,

// メッセージ形式でプロンプトを送信

messages: [

{

role: "user",

content: fullPrompt

}

],

// 必要に応じて追加のパラメータを設定可能

// temperature: 0.7, // 生成の多様性(0-1)

// top_p: 0.9, // 出力のランダム性

})

});

// BedrockAPIを呼び出し

const response = await client.send(command);

// レスポンスの処理(バイナリからUTF-8文字列に変換)

const responseBody = Buffer.from(response.body).toString('utf8');

const jsonResponse = JSON.parse(responseBody);

// Claudeのレスポンス形式から結果を抽出

// content[0].textに実際の生成テキストが含まれる

if (jsonResponse.content && jsonResponse.content[0]) {

return jsonResponse.content[0].text;

}

throw new Error('AIモデルからの応答が不正な形式です');

} catch (error) {

// エラーログを出力し、上位層に伝播

console.error("コード分析エラー:", error);

console.error("エラー詳細:", {

message: error.message,

code: error.code,

requestId: error.$metadata?.requestId

});

throw error;

}

}

// analyzeCode関数をエクスポート

module.exports = {

analyzeCode

};src\bedrock\client.js

require('dotenv').config();

const { BedrockRuntimeClient } = require("@aws-sdk/client-bedrock-runtime");

// Bedrockクライアントの設定

const client = new BedrockRuntimeClient({

region: process.env.AWS_REGION || "us-east-1",

credentials: {

accessKeyId: process.env.AWS_ACCESS_KEY_ID,

secretAccessKey: process.env.AWS_SECRET_ACCESS_KEY

}

});

module.exports = client;フロントエンド src/public/index.html

<!DOCTYPE html>

<html lang="ja">

<head>

<!-- 文字エンコーディングとビューポートの設定 -->

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>VBA Formatter</title>

<!-- reset.css ress -->

<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/ress/dist/ress.min.css" />

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+JP:wght@100..900&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

</head>

<body>

<!-- メインコンテナ -->

<div class="container">

<h1>VBA Formatter</h1>

<div class="nav-links">

<a href="index.html">ホーム</a>

<a href="about.html">About</a>

</div>

<!-- AIへの指示内容表示セクション(src/bedrock/prompts.jsの内容) -->

<div class="prompt-section">

<h2>AIへの指示内容</h2>

<div class="prompt-selector">

<select id="promptSelect" onchange="changePrompt()">

<option value="">読み込み中...</option>

</select>

<button id="editButton" onclick="toggleEdit()" class="edit-button">

編集

</button>

</div>

<!-- プロンプト内容を動的に表示する要素 -->

<div class="prompt-display-container">

<div class="user-icon"></div>

<div class="prompt-display-wrapper">

<pre id="promptDisplay" class="prompt-display" contenteditable="false">ユーザーからの指示内容がここに表示されます</pre>

</div>

</div>

<button id="saveButton" onclick="savePrompt()" class="save-button" style="display: none;">

保存

</button>

</div>

<!-- コードエディタ部分 -->

<div class="editors">

<!-- 入力用エディタ -->

<div class="editor">

<h2>分析するコード</h2>

<!-- 入力用テキストエリア:ユーザーがコードを入力または貼り付け可能 -->

<textarea id="input" placeholder="コードを入力してください"></textarea>

<!-- ファイル選択ボタン:.basと.txtファイルのみ受付 -->

<input type="file" id="vbaFile" accept=".bas,.txt,.html,.css,.js">

</div>

<!-- 出力用エディタ -->

<div class="editor">

<h2>改善後のコード</h2>

<!-- 出力用テキストエリア:読み取り専用で改善されたコードを表示 -->

<textarea id="output" readonly></textarea>

<!-- フォーマット実行ボタン -->

<button onclick="formatCode()" id="formatButton">Format</button>

<!-- ポップアップメッセージ表示エリア -->

<div id="popup" class="popup">クリップボードにコピーしました</div>

</div>

</div>

</div>

<script src="./script.js"></script>

</body>

</html>src\public\script.js

/**

* ページ初期ロード時の処理

*

* 【プロンプト選択の仕組み】

* 1. ページロード時にプロンプト一覧を取得

* 2. セレクトボックスの最初のオプションが自動的に選択される

* 3. changePrompt()が呼ばれ、選択されたプロンプトの内容を表示

*

* 【選択の優先順位】

* 1. セレクトボックスの最初のオプション(データベースのORDER BY name順で最初のプロンプト)

* 2. エラー時は「プロンプトの読み込みに失敗しました」というメッセージを表示

*/

window.onload = async function() {

try {

// プロンプトリストの取得

const response = await fetch('/api/prompt-info');

const buffer = await response.arrayBuffer();

const decoder = new TextDecoder('utf-8');

const jsonString = decoder.decode(buffer);

const data = JSON.parse(jsonString);

if (data.success) {

// セレクトボックスの生成

// ORDER BY name でソートされたプロンプトリストの最初のものが自動選択される

const select = document.getElementById('promptSelect');

select.innerHTML = data.prompts.map(prompt =>

`<option value="${prompt.id}">${prompt.name}</option>`

).join('');

// 最初のプロンプトの内容を取得して表示

await changePrompt();

}

} catch (error) {

console.error('初期化エラー:', error);

document.querySelector('.prompt-display').textContent = 'プロンプトの読み込みに失敗しました';

}

};

// プロンプト切り替え関数

async function changePrompt() {

try {

const selectedPrompt = document.getElementById('promptSelect').value;

console.log('Selected prompt ID:', selectedPrompt); // デバッグログ

const response = await fetch(`/api/prompts/${selectedPrompt}`);

const data = await response.json();

console.log('API Response:', data); // デバッグログ

const promptDisplay = document.querySelector('.prompt-display');

if (data.success) {

promptDisplay.textContent = data.content;

} else {

promptDisplay.textContent = 'プロンプトの読み込みに失敗しました';

}

} catch (error) {

console.error('プロンプト取得エラー:', error);

document.querySelector('.prompt-display').textContent = 'プロンプトの読み込みに失敗しました';

}

}

/**

* コードのフォーマットを実行する関数

* 1. 入力を取得

* 2. サーバーにリクエスト

* 3. 結果を表示

*/

async function formatCode() {

const input = document.getElementById('input').value;

const promptId = document.getElementById('promptSelect').value;

const formatButton = document.getElementById('formatButton');

// デバッグログ追加

console.log('Formatting with:', {

promptId,

code: input

});

if (!input) {

alert('コードを入力してください');

return;

}

formatButton.innerHTML = '<span class="processing"><span></span><span></span><span></span></span>';

try {

const response = await fetch('/format', {

method: 'POST',

headers: {

'Content-Type': 'application/json'

},

body: JSON.stringify({

code: input,

promptId: promptId

})

});

// デバッグログ追加

console.log('Response status:', response.status);

const data = await response.json();

console.log('API Response:', data);

if (data.success) {

document.getElementById('output').value = data.formatted;

formatButton.innerHTML = '分析完了! クリックしてコピー<i class="fa-regular fa-copy fa-beat-fade fa-lg" style="vertical-align: 0;"></i>';

formatButton.onclick = copyToClipboard;

} else {

formatButton.textContent = 'エラー: ' + data.error;

}

} catch (error) {

console.error('フォーマットエラー:', error);

formatButton.textContent = 'エラー: ' + error.message;

}

formatButton.classList.remove('processing');

}

/**

* クリップボードにコピーする関数

* 出力用テキストエリアの内容をクリップボードにコピー

*/

function copyToClipboard() {

const outputTextarea = document.getElementById('output');

outputTextarea.select();

document.execCommand('copy');

// ポップアップメッセージを表示

const popup = document.getElementById('popup');

popup.classList.add('show');

// 一定時間後にポップアップメッセージを非表示にする

setTimeout(() => {

popup.classList.remove('show');

}, 2000); // 2秒後に非表示

}

/**

* ファイル選択時の処理

* 選択されたファイルの内容を入力エリアに表示

*/

document.getElementById('vbaFile').addEventListener('change', (e) => {

// 選択されたファイルを取得

const file = e.target.files[0];

if (file) {

// FileReaderを使用してファイルの内容を読み込み

const reader = new FileReader();

// ファイル読み込み完了時の処理

reader.onload = (e) => {

// 読み込んだ内容を入力エリアに設定

document.getElementById('input').value = e.target.result;

};

// ファイルをテキストとして読み込み開始

reader.readAsText(file);

}

});

// プロンプトの保存

async function savePrompt() {

try {

const promptId = document.getElementById('promptSelect').value;

const content = document.getElementById('promptDisplay').textContent;

console.log('Saving prompt:', promptId);

console.log('Content:', content);

const saveButton = document.getElementById('saveButton');

saveButton.textContent = '保存中...';

saveButton.disabled = true;

// URLを確認のため出力

const url = `/prompts/${promptId}`;

console.log('Request URL:', url);

const response = await fetch(url, {

method: 'PUT',

headers: {

'Content-Type': 'application/json',

},

body: JSON.stringify({

content: content

})

});

console.log('Response status:', response.status);

const data = await response.json();

console.log('Response data:', data);

if (data.success) {

alert('保存しました');

document.getElementById('editButton').click();

} else {

alert('保存に失敗しました: ' + data.error);

}

} catch (error) {

console.error('保存エラー:', error);

alert('エラーが発生しました: ' + error.message);

} finally {

const saveButton = document.getElementById('saveButton');

saveButton.textContent = '保存';

saveButton.disabled = false;

}

}

// 編集モードの切り替え

function toggleEdit() {

const promptDisplay = document.getElementById('promptDisplay');

const editButton = document.getElementById('editButton');

const saveButton = document.getElementById('saveButton');

const isEditing = promptDisplay.contentEditable === 'true';

if (isEditing) {

// 編集モード終了

promptDisplay.contentEditable = 'false';

editButton.textContent = '編集';

saveButton.style.display = 'none';

promptDisplay.classList.remove('editing');

} else {

// 編集モード開始

promptDisplay.contentEditable = 'true';

editButton.textContent = 'キャンセル';

saveButton.style.display = 'block';

promptDisplay.classList.add('editing');

// カーソルを末尾に設定

const range = document.createRange();

const sel = window.getSelection();

range.selectNodeContents(promptDisplay);

range.collapse(false);

sel.removeAllRanges();

sel.addRange(range);

promptDisplay.focus();

}

}

// データ取得時の文字コード処理

async function fetchPromptInfo() {

try {

const response = await fetch('/api/prompt-info');

const buffer = await response.arrayBuffer();

const decoder = new TextDecoder('utf-8');

const jsonString = decoder.decode(buffer);

return JSON.parse(jsonString);

} catch (error) {

console.error('データ取得エラー:', error);

throw error;

}

}src/public/style.css

body {

font-family: "Noto Sans JP", serif;

background-color: #f1f2f3;

}

/* メインコンテナ */

.container {

max-width: 1200px;

margin: 0 auto;

padding: 0 2rem 2rem;

}

h1 {

background-color: #fff;

box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);

text-align: center;

letter-spacing: 0.1em;

padding: 1rem 0;

margin: 0 calc(50% - 50vw);

width: 100vw;

margin-bottom: 2rem;

}

h2 {

margin-bottom: 1rem;

text-align: center;

letter-spacing: 0.1em;

}

.nav-links {

text-align: center;

margin-bottom: 2rem;

}

.nav-links a {

display: inline-block;

padding: 0.5rem 1rem;

background-color: #e9be3b;

color: white;

text-decoration: none;

border-radius: 4px;

margin: 0 0.5rem;

}

.nav-links a:hover {

background-color: #d3b458;

}

/* AIへの指示内容表示部分 */

.prompt-section {

margin-bottom: 2rem;

}

.prompt-selector {

display: flex;

justify-content: center;

gap: 1rem;

margin-bottom: 1rem;

}

.edit-button {

background-color: #4a90e2;

height: 2.5rem;

}

.edit-button:hover {

background-color: #357abd;

}

.save-button {

display: none;

margin: 1rem auto;

background-color: #4caf50;

width: 200px;

}

.save-button:hover {

background-color: #45a049;

}

.prompt-display[contenteditable="true"] {

border: 2px solid #4a90e2;

padding: 1rem;

outline: none;

}

.prompt-selector select {

padding: 0.5rem 2rem 0.5rem 1rem;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 4px;

background-color: white;

font-size: 1rem;

cursor: pointer;

appearance: none;

background-image: url("data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='currentColor' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3e%3cpolyline points='6 9 12 15 18 9'%3e%3c/polyline%3e%3c/svg%3e");

background-repeat: no-repeat;

background-position: right 0.7rem center;

background-size: 1em;

}

.prompt-selector select:hover {

border-color: #888;

}

.prompt-selector select:focus {

outline: none;

border-color: #e9be3b;

box-shadow: 0 0 0 2px rgba(233, 190, 59, 0.2);

}

.prompt-display-container {

display: flex;

align-items: end;

justify-content: center;

gap: 2rem;

margin: 0 auto;

}

.user-icon {

width: 40px;

height: 40px;

background-color: #f6ce55;

border-radius: 50%;

box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);

margin-bottom: 3rem;

position: relative;

}

.user-icon::after {

content: "";

position: absolute;

top: 96%;

left: 50%;

transform: translateX(-50%);

width: 50px;

height: 40px;

background-color: #f6ce55;

box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);

border-top-left-radius: 50%;

border-top-right-radius: 50%;

}

.prompt-display-wrapper {

max-width: 80%;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

background-color: #fff;

border-radius: 5rem 5rem 5rem 0;

box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);

padding: 2rem;

}

.prompt-display {

font-family: monospace;

font-size: 0.825rem;

line-height: 1.5;

white-space: pre-wrap;

max-height: 400px;

min-height: 300px;

min-width: 600px;

height: auto;

overflow-y: auto;

resize: vertical;

padding: 1rem;

}

/* カスタムスクロールバーのスタイル */

.prompt-display::-webkit-scrollbar {

width: 0.5rem; /* スクロールバーの幅 */

}

.prompt-display::-webkit-scrollbar-thumb {

background: #888;

border-radius: 1rem;

}

/* エディタ部分 */

.editors {

display: flex;

gap: 2rem;

margin-bottom: 1rem;

position: relative;

}

.editor {

flex: 1;

display: flex;

flex-direction: column;

}

.editor > * {

margin-bottom: 1rem;

}

.editor > *:last-child {

margin-top: auto !important;

}

.editor input {

height: 3rem;

background-color: #ccc;

padding: 0.5rem 1rem;

border-radius: 4px;

width: 100%;

transition: all 0.3s ease;

}

.editor input:hover {

background-color: #bbb;

}

.editor .detail {

margin-top: 0.5rem;

color: #ff565d;

}

/* テキストエリア */

.editor textarea {

width: 100%;

height: 500px;

font-family: monospace;

padding: 10px;

font-size: 14px;

line-height: 1.5;

border: 2px solid #ccc;

background-color: #fff;

border-radius: 4px;

}

button {

height: 3rem;

padding: 0.5rem 1rem;

background-color: #e9be3b;

border-radius: 4px;

color: white;

letter-spacing: 0.1em;

border: none;

cursor: pointer;

position: relative;

}

button:hover {

background-color: #d3b458;

transition: all 0.3s ease;

}

/* アニメーションを追加するクラス */

.processing {

display: inline-flex;

gap: 0.5rem;

}

.processing span {

display: inline-block;

width: 0.75rem;

height: 0.75rem;

background-color: #fff;

border-radius: 50%;

animation: fadeDots 1.5s infinite ease-in-out;

}

/* それぞれのドットに異なるアニメーションの遅延を設定 */

.processing span:nth-child(1) {

animation-delay: 0s;

}

.processing span:nth-child(2) {

animation-delay: 0.2s;

}

.processing span:nth-child(3) {

animation-delay: 0.4s;

}

/* 薄さ(透明度)を変化させるアニメーション */

@keyframes fadeDots {

0%,

100% {

opacity: 0.2;

} /* 薄くなる */

50% {

opacity: 1;

} /* 濃くなる */

}

.popup {

visibility: hidden; /* 初期状態では非表示 */

position: absolute;

bottom: 4.5rem;

right: 0.5rem;

background-color: rgba(76, 175, 80, 0.8);

color: white;

padding: 0.5rem 1rem;

border-radius: 4px;

color: white;

letter-spacing: 0.1em;

box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);

z-index: 1000;

opacity: 0;

transform: translateY(1rem);

transition: opacity 0.5s ease, transform 0.5s ease, visibility 0.5s;

}

.popup.show {

visibility: visible;

opacity: 1;

transform: translateY(0);

}

src\public\about.html

<!DOCTYPE html>

<html lang="ja">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>About VBA Formatter</title>

<!-- <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/ress/dist/ress.min.css" /> -->

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+JP:wght@100..900&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<style>

.section {

background: white;

border-radius: 8px;

padding: 2rem;

margin-bottom: 2rem;

box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}

.prompt-card {

border: solid 2px #ccc;

border-radius: 8px;

padding: 2rem;

margin-bottom: 2rem;

box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}

.prompt-content {

background: #f8f9fa;

padding: 1.5rem;

border-radius: 4px;

white-space: pre-wrap;

font-family: monospace;

font-size: 0.825rem;

line-height: 1.5;

overflow-x: auto;

}

.prompt-footer {

margin-top: 1rem;

padding-top: 1rem;

border-top: 1px solid #eee;

color: #666;

font-size: 0.9rem;

}

.error {

color: #dc3545;

padding: 1rem;

background: #fff;

border-left: 4px solid #dc3545;

margin: 1rem 0;

}

</style>

</head>

<body>

<h1>VBA Formatter について</h1>

<div class="container">

<div class="nav-links">

<a href="index.html">ホーム</a>

<a href="about.html">About</a>

</div>

<!-- プロンプトセクション -->

<div class="section">

<h2>プロンプト管理</h2>

<div id="promptInfo" class="prompt-info">

<!-- プロンプト情報がここに動的に挿入されます -->

<div class="loading">読み込み中...</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<h2>システム概要</h2>

<p>

Code Formatterは、コードを自動的に整形し、プロンプトに従ってコードを改善するツールです。

<br>Docker環境で動作し、Node.jsとMySQLを利用しています。

</p>

</div>

<div class="section">

<h2>Docker環境について</h2>

<ul class="point-list">

<li>コンテナの停止(docker-compose down): データは保持されます</li>

<li>Docker Desktop停止: データは保持されます</li>

<li>ボリューム削除(docker-compose down --volumes): データは消失します</li>

</ul>

</div>

<div class="section">

<h2>使用方法</h2>

<ul class="point-list">

<li>プロンプトの選択: ドロップダウンメニューから選択</li>

<li>編集: 「編集」ボタンをクリックして内容を修正</li>

<li>保存: 「保存」ボタンをクリックしてデータベースに保存</li>

<li>確認: 保存完了のメッセージを確認</li>

</ul>

</div>

<div class="section">

<h2>開発者向け情報</h2>

<ul class="point-list">

<li>デバッグ: docker-compose logsでログを確認できます</li>

<li>データベース確認:<br>

- docker exec -it 1be476fccbd035b76a53810a40486a0a427266c50deb5b681671dcc2557ca5be bashで接続<br>

- mysql -u root -p</li>

<li>ボリューム確認: docker volume inspectで詳細を確認</li>

</ul>

</div>

</div>

<script>

// プロンプトの表示用スクリプト

function escapeHtml(text) {

const div = document.createElement('div');

div.textContent = text;

return div.innerHTML;

}

function formatDate(dateStr) {

return new Date(dateStr).toLocaleString('ja-JP', {

year: 'numeric',

month: '2-digit',

day: '2-digit',

hour: '2-digit',

minute: '2-digit'

});

}

async function loadPromptInfo() {

try {

const response = await fetch('/api/prompt-info');

const data = await response.json();

if (data.success) {

const promptsHtml = data.prompts.map(prompt => `

<div class="prompt-card">

<h3>${escapeHtml(prompt.name)}</h3>

<p class="description">${escapeHtml(prompt.description)}</p>

<pre class="prompt-content">${escapeHtml(prompt.content)}</pre>

<div class="prompt-footer">

最終更新: ${formatDate(prompt.updated_at)}

</div>

</div>

`).join('');

document.getElementById('promptInfo').innerHTML = promptsHtml;

}

} catch (error) {

console.error('プロンプト情報の取得に失敗:', error);

document.getElementById('promptInfo').innerHTML =

'<div class="error">プロンプト情報の取得に失敗しました</div>';

}

}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadPromptInfo);

</script>

</body>

</html>日本語が文字化けする問題

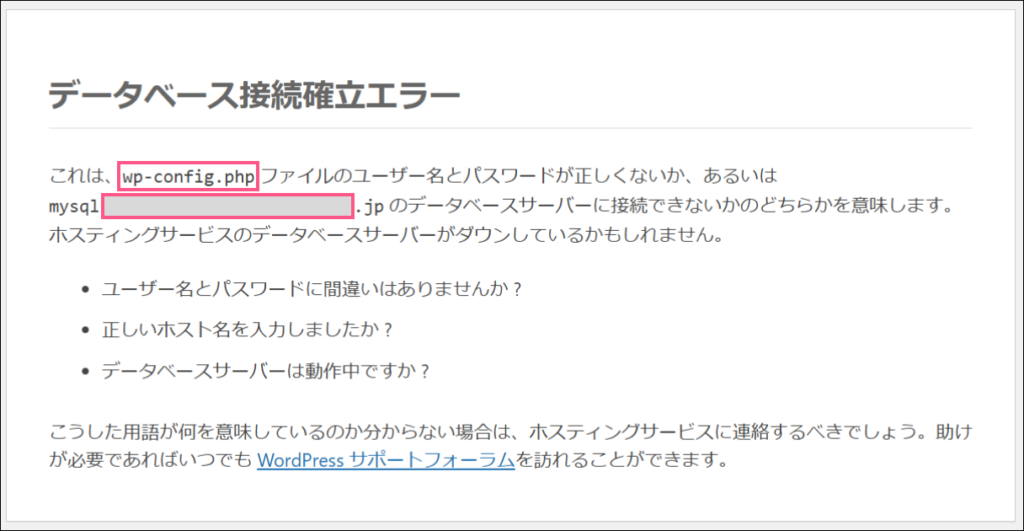

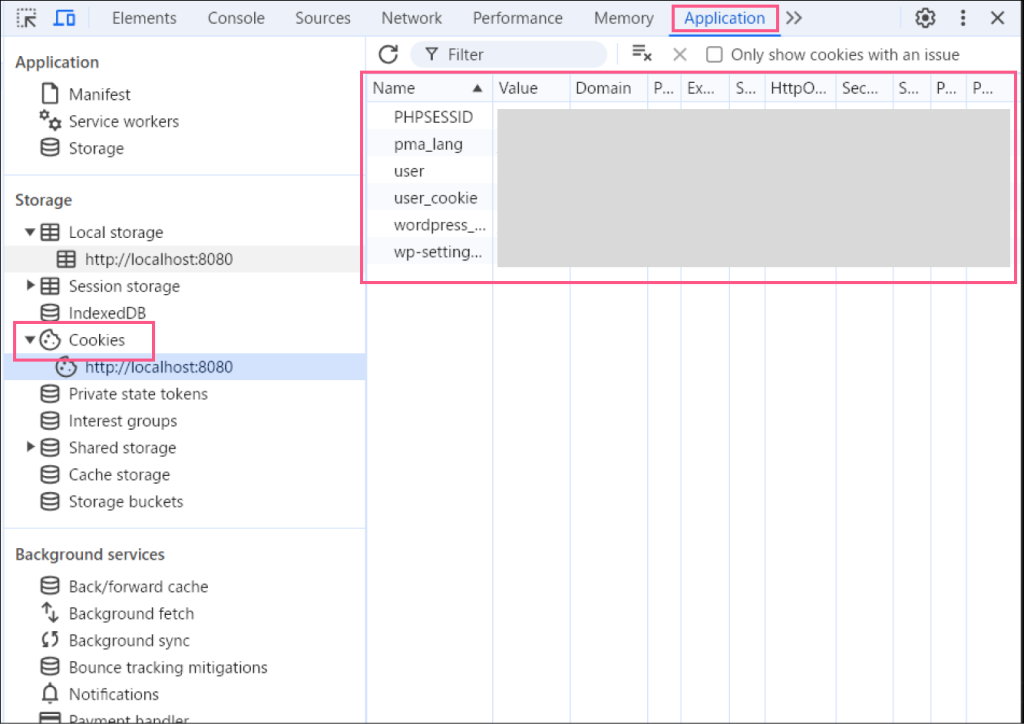

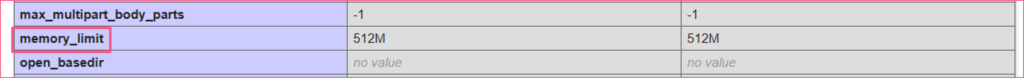

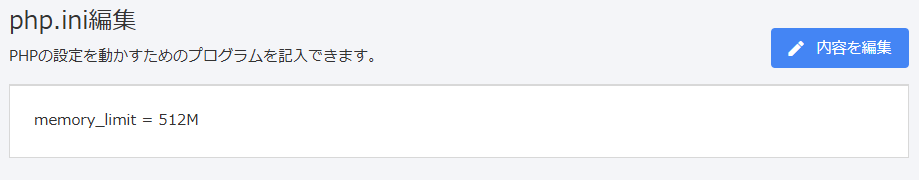

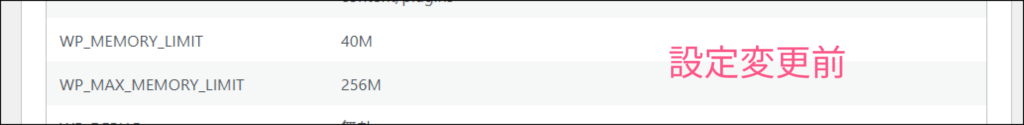

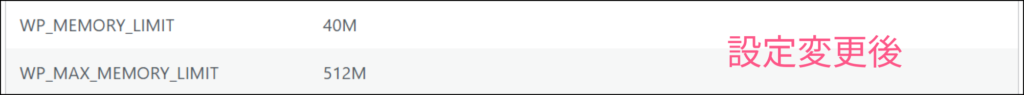

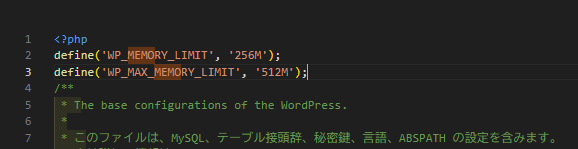

関連するファイルを共有:

docker-compose.ymlconnection.jsindex.jspackage.jsonエラーログやスクリーンショット

これまでに試したこと:

DBの文字コード設定確認(utf8mb4)

Bufferを使用したデコード処理 など

そして、先ほどのnpm installについては、Dockerコンテナ内で実行する場合は:

試したこと:

DBの文字コード設定確認

文字セットが全て utf8mb4 であることを確認

collation が utf8mb4_unicode_ci であることを確認

connection.js での試み

charset の指定

collation, encoding の追加(警告が出たため無効)

typeCast オプションの追加

index.js での試み

Buffer を使用したデコード処理

Content-Type ヘッダーの設定

HEX形式でのデータ取得

データ確認

DBに直接アクセスして日本語データが正常なことを確認

hex形式でのデータ内容確認

日本語が文字化けする問題 文字コードとは :

コンピュータが文字を扱うための約束事

例:「あ」という文字を16進数の E38182 として表現

主な文字コード:

UTF-8:日本語を含む世界中の文字を扱える(最も一般的)

latin1:英語圏で使用される基本的な文字セット

Shift-JIS:日本語Windows向けの文字コード

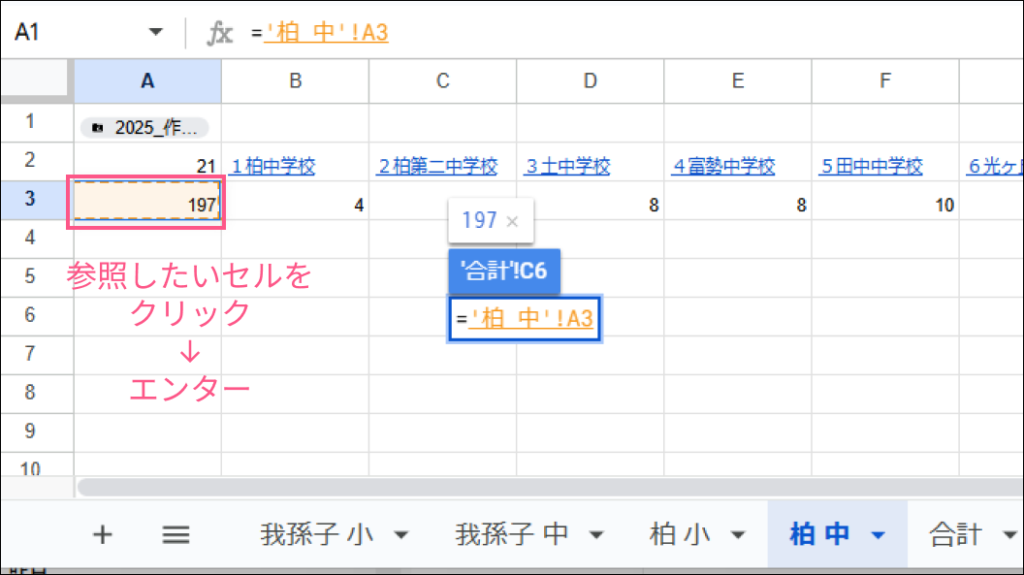

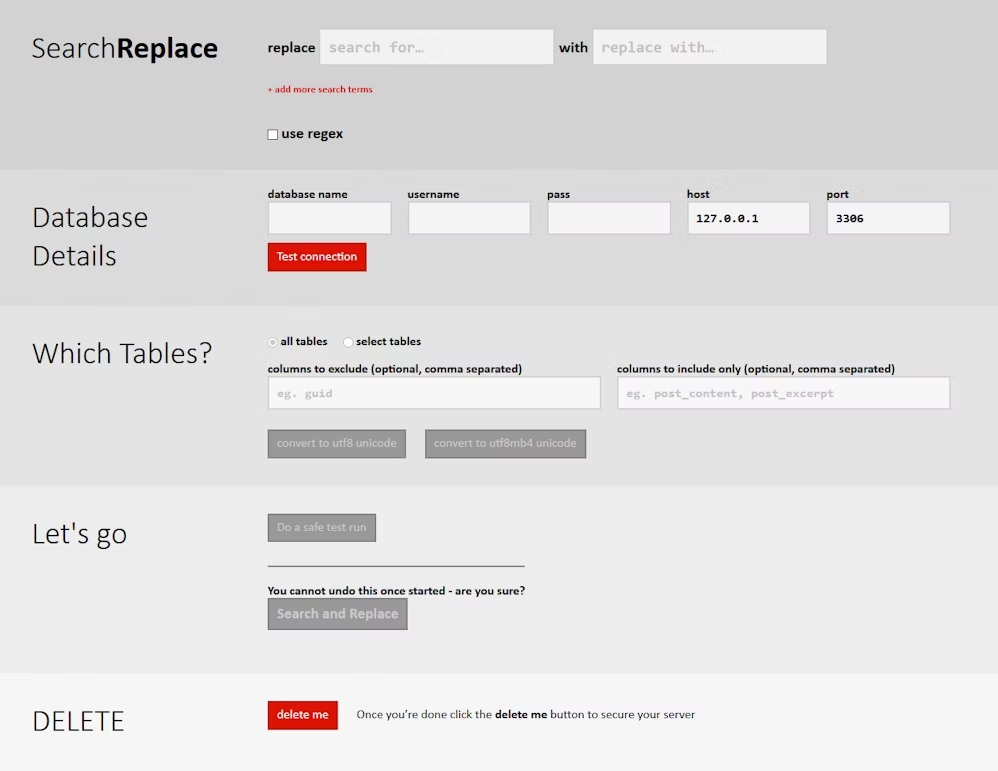

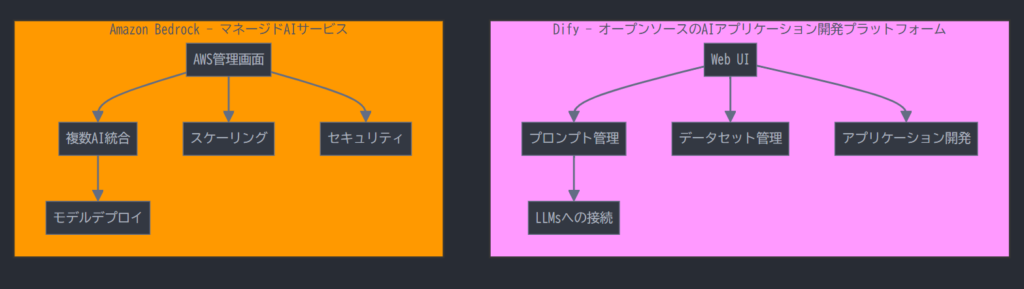

多重エンコードとは :

既にエンコード(変換)された文字を、さらに変換してしまう状態

例:

「あ」→ E38182(1回目の変換:正常)

E38182 → C3A3E28182(2回目の変換:不要)

この状態だと文字化けの原因となる

現在の問題 :

DBに保存する際に多重エンコードが発生

Node.jsでデータを取得する際に文字化けして表示

文字「あ」

UTF-8エンコード

E38182

文字「あ」

1回目のエンコード

E38182

2回目のエンコード

C3A3E28182

正常な変換

多重エンコード(問題のある状態)

試したアプローチ :

アプリケーション層での対応:

Content-Type設定

Buffer経由のデコード

iconv-liteでのデコード

DB層での対応:

CONVERTを使用した変換

CAST AS BINARYの使用

HEX形式での取得

接続設定での対応:

charsetの設定

エンコーディングオプション

セッション文字コードの設定

未試行と考えられるアプローチ :

DB接続時のクエリ結果処理: